クロスメディアマーケティングとは?メリットから事例までわかりやすく解説

2020年05月28日 00:00

この記事に書いてあること

マーケティングや販売促進に携わる方に向けて、これだけは知っておきたい!押さえておきたい!マーケティング用語を集めました。

基礎から応用まで、多岐にわたる用語を活用例なども含めてご紹介いたします。ぜひご活用ください。

メディアの利用状況の変化に伴って、クロスメディアマーケティングを活用する企業が増えています。しかし、クロスメディアマーケティングとは何なのか、具体的にイメージできていない人も多いのではないでしょうか。

この記事では、クロスメディアマーケティングとは何なのか、メリットや実際の活用事例まで詳しく解説します。

クロスメディアマーケティングとは?

クロスメディアマーケティングとは、さまざまなメディアを組み合わせて行う広告戦略のことです。メディアには主に新聞や雑誌広告、ダイレクトメールなどのアナログメディア、WEBサイトやメルマガなどのインターネットメディア、テレビやラジオなどのデジタルメディアがあります。これらは今までは独立した媒体として運用されることが多く、お互いに影響を与えることはありませんでした。

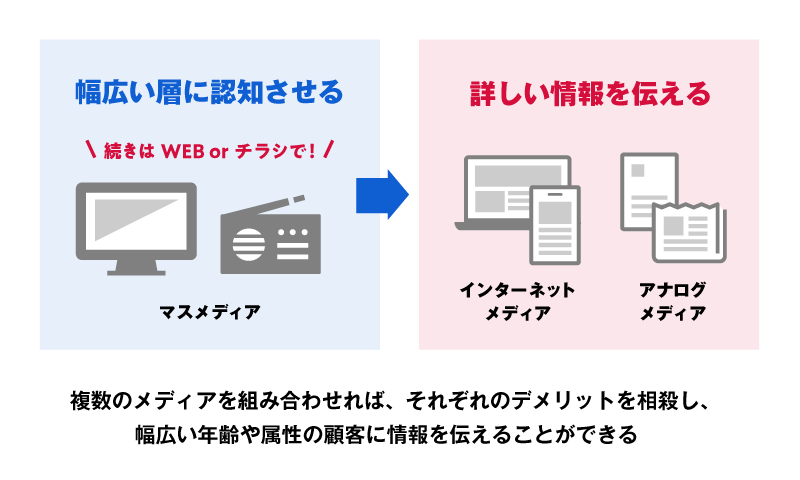

クロスメディアマーケティングでは、複数のメディアを組み合わせることで相乗効果を高める狙いがあります。例えば、テレビCMの最後に「続きはWEBで!」と打ち出し、WEBサイトに誘導する手法などがあげられます。広くアピールできるテレビCM、情報量の多いWEBサイトという異なる特徴を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。

メディアミックスと何が違う?

メディアミックスとは、同じコンテンツを、複数のメディアでも展開していく広告戦略のことです。基本的にはメディア同士が連動することはなく、それぞれ独立して展開していきます。例としては「ドラゴンボールシリーズ」などがあげられるでしょう。もともと漫画だった作品をアニメや小説、実写映画やアプリなど、様々なメディアで展開し、長期間にわたって多くのファンを獲得しています。

一方、クロスメディアマーケティングでは、複数のメディアを組み合わせて相乗効果を狙うことが目的です。同じ広告をさまざまなメディアで展開し、不特定多数の認知をあげることを目的としたメディアミックスとは違い、クロスメディアマーケティングは広告を見たターゲットを別のメディアへ誘導することで、顧客が求める情報を補完しながらスムーズに購入までつなげることを目的とする広告戦略と考えればよいでしょう。

クロスメディアマーケティングのメリット

クロスメディアマーケティングにはどのようなメリットがあるのでしょうか。4つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

それぞれの媒体ごとのデメリットを補い合える

それぞれの媒体にはメリットだけでなくデメリットもあります。例えば、テレビやラジオなどのデジタルメディアは、幅広い層に広告を届けられますが、時間が短いため詳しい商品の内容やサービス内容まで伝えることができません。反対に、新聞広告などでは文章や画像によって詳しく商品の説明ができますが、その新聞を読む人にしか届かないというデメリットがあります。

しかし、これらを組み合わせれば、テレビCMで多くの人に広告を見てもらい、新聞広告で詳細を説明するといったことができます。組み合わせることでそれぞれの持つデメリットを相殺できるのです。

質の高い顧客を集客できる

クロスメディアマーケティングは、テレビなどのCMで認知をあげ、チラシやWEB広告で詳細を説明する、という流れが一般的です。そのため、クロスメディアマーケティングは、単一のメディア戦略だけよりもさまざまな高いニーズを引き出しやすいことがメリットです。

また、複数のメディアを使うことによって、広告戦略のスタートからサービス購入といったゴールまでの一連の流れをコントロールできることが強みです。高いニーズを持った顧客をストレートにゴールまで導くことができるため、質の高い顧客の集客につながります。

様々な層の顧客を獲得できる

クロスメディアマーケティングは、複数のメディアを組み合わせていくマーケティング手法です。一つのメディアだけでは、そのメディアの特性によって伝えられる情報は限られます。複数のメディアを順に展開していくことで、さまざまな段階の顧客を獲得できます。

テレビやチラシ、WEB広告などの複数のメディアを組み合わせれば、異なる年齢や属性の顧客にも情報を伝えることができます。インターネットの情報が中心の若年層と、ネットはあまり利用しないけれど新聞やテレビはよく見る中高年層などターゲットが異なる場合にも有効です。

ターゲットが利用するメディアの変化に対応できる

近年では、若い層を中心にテレビ離れが進んでいます。また、新聞や雑誌を読まない若者も増加傾向にあります。そのため、従来のようにテレビCMだけ、新聞や雑誌広告だけといった手法では、新しい層の顧客を取り入れることが難しくなってきました。

クロスメディアマーケティングは複数のメディアを組み合わせた広告手法なので、変化していくメディアの利用状況にも柔軟に対応できるのです。

クロスメディアマーケティングで使える代表的な媒体

クロスメディアマーケティングで使える媒体にはどのようなものがあるのでしょうか。代表的な媒体を紹介します。

マスメディア

マスメディアとは、マスコミュニケーションを行うメディアのことで、テレビ・ラジオ・雑誌・新聞の総称です。これらのメディアを使って展開する広告を「4マス広告」と呼びます。

メリット

マスメディアを利用するメリットは、多くの人に広告を届けられることです。マスメディアは利用者が多いため、商品やサービスの認知度を一気に高めることができます。短期間で知名度をあげることができるのは大きなメリットでしょう。

デメリット

マスメディアは、広告費の高いメディアです。コストパフォーマンスが悪いので、広告費を抑えたい場合にはあまり向いていません。

また、テレビCMは一過性のメディアです。せっかく興味を持った顧客を逃がさないためにも、インターネットメディアのURLを紹介したり、資料請求ができるといった導線を作っておくとよいでしょう。

インターネットメディア

インターネットメディアはネット広告やWEBサイト、ブログやメルマガなども含みます。また、企業の公式サイトなどもこれに当たります。

メリット

インターネットメディアのメリットは、世界中に発信できることです。インターネットは閲覧できる環境さえあれば、日本だけでなく世界中から利用できるため、世界に向けて商品やサービスを伝えられます。また、マスメディアと比べると広告費も抑えられます。さらなるコスト削減のために自社で公式サイトを構築するなどもできます。

デメリット

デメリットは、狭い範囲に向けた広告がしにくいことです。エリアを絞った宣伝は難しく、商品・サービスの内容によっては、思ったような効果が出ない場合もあります。

例えば、テレビCMなどマスメディアと組み合わせたクロスメディアマーケティングなら、より広範囲の顧客へのアプローチができます。

アナログメディアなど

アナログメディアとは、パンフレットやチラシ、ダイレクトメールなどを意味します。基本的には冊子や紙といった「モノ」を使う広告のことを指します。インターネットメディアなどに比べて効果がわかりにくいのが難点ですが、デジタルマーケティングに組み入れることで大きな効果を発揮する手法です。

メリット

CMなどとは違い、アナログメディアには写真や文章などで商品やサービスの詳細を記載できるので、顧客により具体的なイメージを持ってもらえます。モノとして手元に残るので、例えばインターネットメディアと組み合わせることで一過性になりがちな商品情報もじっくり検討してもらえるメリットもあります。

デメリット

パンフレットやダイレクトメールだけでは、高いニーズを持った顧客でなければ実際の行動にまで結びつかない懸念もあります。クロスメディアマーケティングを活用し、ECサイトと組みあわせてすぐに商品が購入できる形を整えることで、よりスムーズな成果に結び付けられる可能性が高くなります。

なお、アナログメディアは、使い方を間違えるとクレームなどの原因にもなります。パンフレットやダイレクトメールを頻繁に送りすぎる、無理やりチラシを渡すなどすると、イメージが悪くなるので注意しましょう。

クロスメディアマーケティングを成功させるポイント

クロスメディアマーケティングを成功させるポイントは大きく分けて3つあります。どのようなことに気をつけるべきなのか、それぞれ詳しく解説します。

サービスの特性やターゲットを理解した上でコンバージョンまでの流れを作る

クロスメディアマーケティングでは、広告で説明するサービスや商品の特徴、訴求するターゲットをしっかりと理解することが重要です。

例えば、高価格帯の商品なのか低価格帯の商品なのかによっても、ターゲットは変わってきます。ターゲットを絞ったら、想定した顧客の視点でストーリーを作っていきましょう。例えば、若者向けの商品の場合には、Web広告やSNS広告からLPやECサイトに誘導して購買につなげる、というようにコンバージョンまでの流れを意識したメディア戦略を立てることが大切です。

訴求力のあるコンテンツを作成する

顧客ターゲットをゴールに導くストーリーやメディア戦略ができたら、そのシナリオに沿ったコンテンツを準備します。その際大切なのは、顧客に行動してもらえるような訴求力のあるコンテンツを作成することです。

例えば、テレビCMからWEBサイトへ誘導したい場合には、まず印象的なCMを作らなければいけません。顧客の目に留まり、つい検索したくなってしまうようなCMなら、WEBサイトへの誘導もスムーズでしょう。

誘導したWEBサイトでは、商品情報を充実させます。アピールポイントだけでなく、使い方や保証サポートなど商品についての疑問を解決するような情報を盛り込んで、顧客の興味関心を高め、安心・納得してもらえるコンテンツを作れば、購買にもつながります。

顧客データの取得と分析を行う

効果的な広告展開を行うためには、顧客データの取得と分析は欠かせないものです。顧客がどのメディアを見て、どのような行動を取ったのかといったデータを取得・分析することで、顧客の興味関心事やメディアごとの効果も明確になるため、より緻密で効果的なマーケティングが展開できるでしょう。

顧客データの取得方法として、WEBサイトで簡単なアンケートを取るのも1つの方法です。年齢や性別などの属性情報、どのようなことに興味があるのかなどを把握できれば、より顧客視点でのシナリオ作成やメディア戦略に活用できます。

クロスメディアマーケティングの成功事例

クロスメディアマーケティングを活用して成功した事例を紹介します。

中吊り広告→スマホアプリ→WEBサイトで盛り上がった「乗客参加型」キャンペーンの事例

中吊り広告(紙メディア)を起点に、スマートフォンアプリと連動させることで、成功したキャンペーン事例をご紹介します。

JR西日本様の電車内の中吊り広告で、この企画は実施されました。

スマホアプリの「RICOH CP Clicker」を無料ダウンロードして、電車内の中吊り広告の画像をアプリで読み込むと、キャンペーンサイトに飛び、プレゼントに応募できるという流れです。

広告の紙面で「チアリーダーが全部で何人いるか?」というクイズを出し、キャンペーンページに遷移しないと正解が分からないため、キャンペーンに応募したいと思った乗客は、中吊り広告を撮影します。

広告を見るだけでなく、その場で行動を起こしてもらう「紙toWEB」のこの施策によって、電車内広告の付加価値を高めるだけでなく、電車に乗ること自体を楽しんでいただくこともできました。

また、「CP Clicker」は、GPSに紐づいたデータをとれるため、ジオターゲティングへの活用も可能です。どのエリアで、何人がいつこのWEBサイトを見ていたかということがわかるのです。

今回の企画では、約680件の方がキャンペーンのサイトを訪れ、その中から600名ほどの応募がありました。キャンペーンサイトへ遷移した後の応募率が非常に高かったという結果が出ています。

この施策のポイントは、2つあります。

まず、乗客に楽しみながらキャンペーンに参加してもらえたこと。そのためのメディア選定、ならびに「中吊り広告→スマホアプリ→WEBサイト」といったシナリオや導線がきちんと描けていたことが第一のポイントです。

2つ目のポイントは、紙からWEBへ遷移した効果を正確に測れたことです。

紙メディアの効果測定に苦労されている方も多いと思いますが、今回のケースは、このLPに行くにはこの中吊り広告を読み込まないといけない、という立て付けになっているため、純粋な「紙toWEB」の成果が測定できたのも大きなポイントです。

まとめ

クロスメディアマーケティングは、複数のメディアを組み合わせることにより、様々な体験を通して、顧客に商品やサービスをより深く理解してもらえるマーケティング手法です。

記事タイトルとURLをコピーしました!

https://www.ricoh.co.jp/magazines/direct-marketing/column/g00063/