ペーパーレスとは? 電子帳簿保存法などの法律についても徹底解説

2024年06月12日 07:00

この記事に書いてあること

これまで紙で運用してきた、いわゆる「書類」を電子的なデータに切り替えることにより、紙を使用しない「ペーパーレス」。そんなペーパーレスが定着している企業もある一方、取り組みに対するハードルの高さから紙媒体を手放すことができず、本来は手元になくてもよい書類に埋もれてしまうオフィスも少なくありません。

しかしペーパーレスは、働き方改革に取り組む企業にとって、生産性の向上や、テレワークなどの柔軟な働き方を実現するために重要な課題です。また、電子帳簿保存法が改定され、文書の電子保存が以前よりも容易になったことで再び注目を集めているテーマでもあります。

そこで今回は改めて「ペーパーレス」についての基本的なメリットや課題を確認し、ペーパーレス化の導入ポイントなども解説。電子帳簿保存法の概要についてもご紹介していきます。

ペーパーレスとはなにか?メリットデメリットを解説

まずはペーパーレス化の定義と求められる理由、メリット・デメリットを見ていきましょう。

ペーパーレス化とは

ペーパレス化とは、これまで紙を用いてきた書類を電子的なデータに切り替えることを意味します。

ペーパーレス化を導入することによって、紙での管理と比べて、紛失や持ち出しのリスクを減らせる、データのまま保存することで改ざんや不正などを防ぐことができるなど、企業の利益を守りやすくなります。また、下記でご紹介するようなメリットもあります。

ペーパーレス化の3つのメリット

では、ペーパーレス化を導入した際のメリットについて見ていきましょう。

1.コストの削減につながる

ペーパーレス化の大きなメリットのひとつとして、コストの削減につながることが挙げられます。

会議や、総務・労務に関する紙媒体の資料を用意するためには、その都度印刷コストが発生します。しかし、ペーパーレス化し、パソコンやタブレット端末を用いて資料を確認するようになると、それだけ印刷コストがかからなくなるため、経費削減に効果的です。

また、デジタルに集約することによって、書類保管スペースのコスト削減も望めます。

2.業務効率化の効果がある

次にペーパーレス化のメリットとして挙げられるのは、業務効率化の効果があることです。

デジタル化によってペーパーレス化された情報はパソコンやタブレット端末を使って、いつでもどこでも必要になったときに確認できます。その結果、情報の携帯性や検索性が向上し、業務の効率化が実現できます。

また、デジタル機器を用いることで、名刺や個人的な業務メモなど、属人化しやすい情報を共有しやすくなり、社内コミュニケーションの向上も期待できます。

3.情報セキュリティ力の向上

先述したように、出力した書類の取り忘れや紛失などによる情報漏えいが防げるなど、ペーパーレス化によって情報セキュリティ力が向上することも大きなメリットといえるでしょう。

ペーパーレス化された情報をオンラインストレージへ保管すれば、アクセスや編集について企業側で権限設定ができるため、不特定多数の人に情報が晒されてしまう心配もありません。

また、火災などの災害等、紙の資料では消失してしまうことが考えられる場合でも、オンラインストレージに保管しておけば、そのようなリスクにも備えられます。

ペーパーレス化の3つのデメリット

一方で、ペーパーレス化にはデメリットもあります。ペーパーレス化のデメリットを3つ解説していきます。

1.書類保管に関する法律対策が必要

ペーパーレス化に関する法律の「電子帳簿保存法」「e-文書法」では、電子保存が認められる対象文書と認められない対象外文書が規定されています。

さらに、ペーパーレス化を進めるにあたっては、デジタル機器やシステムの導入が必要となる場合もあります。慣れない作業や準備のための作業コストが増えてしまうことを煩わしく感じる方もいるのではないでしょうか。

「電子帳簿保存法」「e-文書法」については、次の章から詳しく解説していきます。

2.紙での作業のほうが便利な場合もある

紙での作業のほうが便利な場合があるにも関わらず、デジタル化しなければならないことをデメリットに思う人もいるかもしれません。

資料を閲覧する場合、紙と比べ、ディスプレイでの確認では、視認性に劣る部分があります。そのため、見づらさや、作業への集中のしにくさなどが発生する可能性もあり、紙での作業を望む従業員の不満につながることも考えられます。

さらに、記録が必要な場面でも、起動や呼び出しに時間がかかると気軽にメモを取りづらく、紙のほうが便利だと感じることもあるでしょう。

3.システム障害による影響を受ける可能性がある

電子化されたデータの場合、システム障害によって大きな影響を受ける点もデメリットといえます。

パソコンやタブレット端末が起動しない、システムの連携がうまくいかない、容量が多く読み込みに時間がかかる……といったように、端末やシステムに起因する影響もあります。

さらに、修復のために業者を呼ぶ場合は金銭的にも負担がかかることも考えられるでしょう。忙しい時期に急な対応が入ると、従業員に負担がかかる可能性もあります。

ペーパーレスに関わる法律「電子帳簿保存法」とは

2024年現在、企業が業務で使用する文書の電子化について定めている法律は「電子帳簿保存法」と「e-文書法」の2つです。

「電子帳簿保存法」「e-文書法」はどちらも文書の電子化を認める法律ですが、対象となる文書が異なるため、違いをおさえることが大切です。

電子帳簿保存法とは

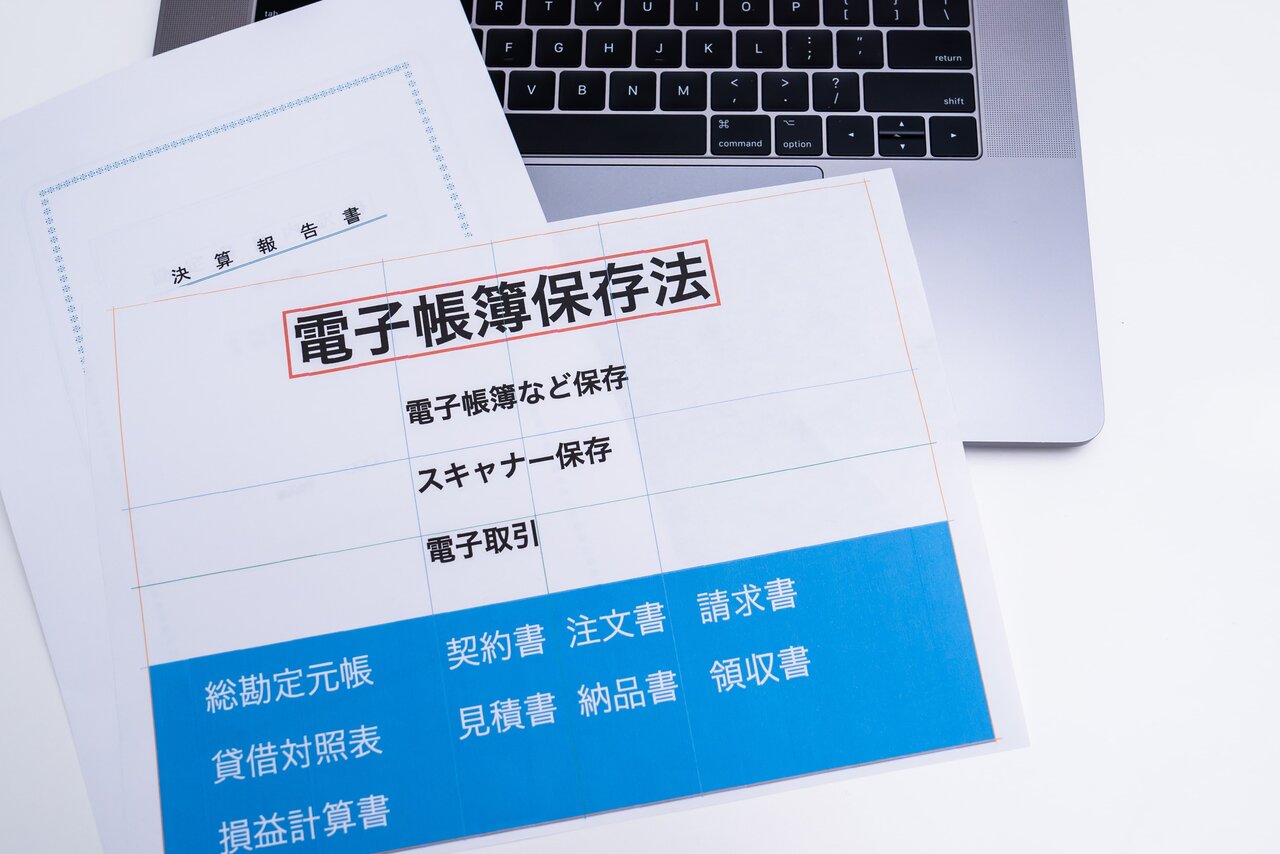

1998年7月に施行された「電子帳簿保存法」は、事業主やフリーランスを対象に、従来紙で発行・保存してきた「領収書」「請求書」「発注書」などの帳簿書類を電子データとして保存することを認めた法律です。

電子帳簿保存法では、電子で作成した書類をそのまま保存する「電子帳簿等保存」、紙で受け取った書類をスキャンして保存する「スキャナ保存」、電子で受け取った書類をデータで保存する「電子取引データ保存」の保存区分があります。

電子帳簿保存法の大きな特徴として、証憑書類の保管期間の短縮が挙げられます。具体的には、紙の証憑書類は7年間の保管が必要でしたが、電子帳簿保存法の保存要件を満たした上で電子保存されていれば、原本である紙の証憑書類は即時廃棄が認められています。

電子帳簿保存法が生まれた背景

国税庁によると、電子帳簿保存法は、会計処理の場においても高度情報化やペーパーレス化が進むなかで、「適正公平な課税を確保」しながら「納税者等の帳簿保存に係る負担軽減を図る」ために生まれたと説明されています。

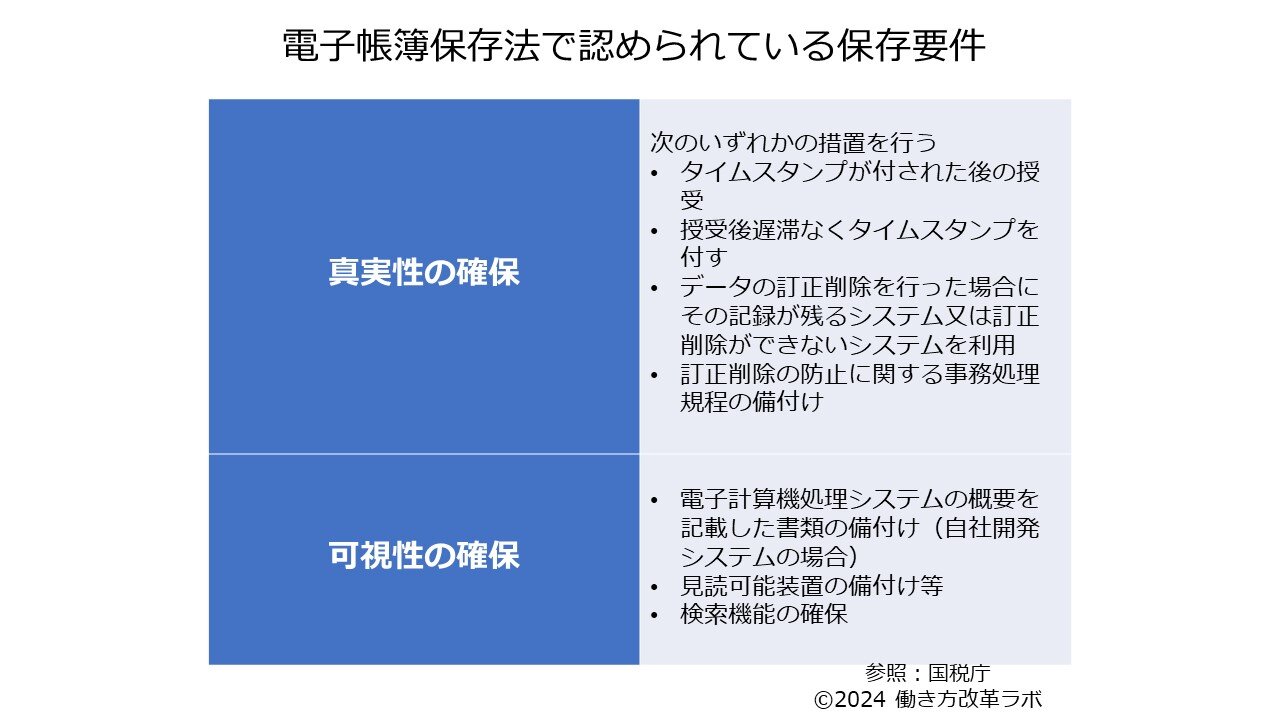

電子帳簿保存法で認められている保存要件

上述した保存区分に共通して、電子帳簿保存法で認められている保存要件は下記の2つです。

- ・

1.真実性の確保

- ・

2.可視性の確保

- ・

タイムスタンプが付された後の授受

- ・

授受後遅滞なくタイムスタンプを付す

- ・

データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用

- ・

訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

- ・

電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発システムの場合)

- ・

見読可能装置の備付け等

- ・

検索機能の確保

- ・

財務・税金関係書類・・・会計帳簿・領収書・請求書・納品書・見積書・注文書・契約書など

- ・

会社関連書類・・・定款・株主総会や取締役会議事録など

- ・

企業決算に関する重要書類・・・貸借対照表・損益計算書など

- ・

緊急時にすぐ解読可能である必要性が高いもの(船舶に備える手引書など)

- ・

きわめて現物性が高いもの(許可証・免許証など)

- ・

条約による制限があるもの

1.真実性の確保

ひとつ目が、「真実性の確保」です。「真実性の確保」とは、保存した電子データを、改ざんがされていない、正確な状態で保存することをいいます。

国税庁は、次のいずれかの措置を行うように求めています。

具体的には、電子上の取引などが行われた日時を証明するタイムスタンプの付与や、改ざんできないように編集記録が残るソフトを活用する、相手方と書類の訂正や削除に関する事務処理規定を定めるなどが挙げられます。

2.可視性の確保

ふたつ目が、「可視性の確保」です。「可視性の確保」とは、書類をいつでも見られる状態にしておくことをいいます。

国税庁は、下記の措置を求めています。

具体的には、「日付」「取引金額」「取引先」で検索できるようにする、データをいつでも見られるように、パソコンやタブレット端末などの出力機器を備えることが挙げられます。

また、システムを使用する場合、システムの概要や説明書などの関連書類の備え付けも必要です。誰でも適切にシステムを使用し、必要な書類を確認できるように準備をしましょう。

2022年改正の電子帳簿保存法の3つのポイント

次に、2022年改正の電子帳簿保存法の3つのポイントを解説していきます。

1.タイムスタンプ要件の緩和

従来は電子書類を受領した際に3日以内に受領者本人のサインとタイムスタンプの付与が必須でしたが、法改正によってサインが不要となり、タイムスタンプの期限が2ヶ月以内と大幅に延長されました。

2.検索要件の緩和

電子データの保存の際には、必要なタイミングで内容を閲覧したり、データを管理したりできるように検索機能を確保する必要があります。

従来まではタイムスタンプの設定要件が複雑で、非常にハードルが高く、導入の足かせとなっていました。しかし、この法改正によって検索要件が「日付」「取引金額」「取引先」のみとなり、大幅に簡略化しました。

3.電子取引データ保存の規制強化

電子取引によるデータ保存の規制強化も、重要なポイントです。

具体的なポイントとして、不正や申告漏れなどの場合、従来課される重加算税にさらに10%を加えた罰金が加重される規則が追加されたことや、電子データとしての保存すべき書類を印刷して保存した場合に罰金が課せられる可能性があることが挙げられます。

規制が緩和された部分と、強化された部分をおさえて、適切な処理を行うことが大切です。

電子帳簿保存法とe-文書法との違い

「e-文書法」は2005年4月に施行された民間事業者が税法や商法などの各法で保管を義務付けられている文書について、電子データによる保存を認めた法律です。

「電子帳簿保存法」と「e-文書法」の違いは、対象となる書類と、管轄する省庁が異なることです。

具体的には、「電子帳簿保存法」は、国税に関する書類が対象である一方、「e-文書法」は、民間企業が保存することが義務化された法定文書が対象となります。また、「電子帳簿保存法」は財務省・国税庁によって定められているのに対し、「e-文書法」は、国土交通省・財務省・財務省など、管轄する省庁が広いことが特徴です。

e-文書法で扱える・扱えない書類

e-文書法で扱える書類は、下記のとおりです。

e-文書法は、財務省で取り扱う書類も対象のため、電子帳簿保存法の対象書類と重複することもあります。

一方で、e-文書法で扱えない書類は、下記のとおりです。

電子帳簿保存法&ペーパーレス化に役立つツール

次に、ペーパーレス化に必要な機器やシステムについて紹介します。

操作性や携帯性に優れた電子デバイス

ペーパーレス化の導入の際に立ちはだかる大きな課題は「紙から電子への移行に慣れない」というものです。この課題をクリアするには、操作性や携帯性に優れた電子デバイスの提供が必須です。

たとえば、外出の多い営業職や保守サービス担当者には高解像度のディスプレイを備えたパソコンやタブレット端末が必要といえるでしょう。また、工場の製造ラインや倉庫での作業向けには、スマートフォンや小型のタブレットというように、業務に合わせて提供するデバイスを切り替えることが大切です。

紙1枚と比較すると、タブレットは重量もあり、かえって複雑に感じる人もいるかもしれませんが、複数の冊子や膨大な資料、マニュアルを携帯する人にとっては、電子化された資料の方がはるかに利便性が高いです。

文書をデータ化し管理する文書管理システム

紙の書類のデータ化を進めていくと、データの量は一気に増加します。こうしたデータが、どこに格納されているのか適切に把握できていないと、肝心なときに必要な書類が参照できず、業務に支障をきたしてしまいます。

これらの課題を解決するために導入したいのが、文書管理システムです。文書管理システムは、文書の自動分類や一括管理を可能にするものです。

文書管理システムの導入によって検索性を高めるとともに、アクセス権限設定と、それに基づいた管理によって、セキュアな環境でデータを保管することができます。実際の現場での扱いやすさが重要なため、導入に際しては現場の声に耳を傾ける必要があるでしょう。

文書管理システムを導入する場合は、2022年の改正後の電子帳簿保存法に対応していることを証明する「JIIMA認証」がついたシステムを導入することをおすすめします。

名刺、資料、ファイルなどのデータを保管するオンラインストレージ

社内で名刺や資料、ファイルなどを共有するにあたって便利なのがオンラインストレージです。

オンラインのサーバーへ名刺、書類、資料などを電子化して保管しておけば、いつでも好きなときに確認することができます。さらに、複数の従業員の情報を一元化できるため、ノウハウの共有にも効果的です。その結果、従業員の生産性向上も見込めるでしょう。

ペーパーレス化の導入ポイント4つ

ペーパーレス化の導入によって書類を電子データにしたものの、新しいシステムに慣れるまでの扱いにくさが、ペーパーレス化に対してユーザーが忌避感を抱く原因となり、さらなる生産性の悪化を招いてしまう可能性があります。

この章では、そのような課題をクリアし、ペーパーレス化を実現するためのアプローチをご紹介します。

1.現状の課題とペーパーレス化の必要性を認識する

ペーパーレス化の取り組みは、業務そのものを変えることにもつながります。まずは社内で部門・個人ごとの紙の使用量、保管に必要なスペースやコストなどを数値として洗い出し、併せてデータ化のメリットとデメリットについてまとめるところから始めましょう。

ペーパーレス化は、単なるコスト削減に留まらず、業務を効率化して会社の競争力を強化するための手段です。それを改めて理解し、経営層がリードする取り組みとしていくことが成功の第一歩になります。

2.取り組むための体制づくりを行う

経営層の理解とともに重要な点が、ペーパーレス化に取り組むための体制です。前述のように、ペーパーレス化は業務の変更を伴うため、社内でその意義と目的を共有し、理解してもらうことが大切です。ペーパーレス化促進のリーダーを決め、具体的な数値目標を設定し、スケジュールを決めてから取り組みをスタートさせましょう。

3.電子データ化する書類や順番を決める

すべての紙の書類をペーパーレス化しようとすると、多大なコストと労力が必要になるため、現実的ではありません。まずは社内を見渡して、業務への影響が少なく取り組みやすいところから始めましょう。ペーパーレスでの作業に慣れてきたところで請求書、納品書、見積書など業務に不可欠な書類のデータ化を進めていきます。

はじめは個人単位やグループ単位で試験的に導入し、その後全体へ展開するなど、ステップを踏んで導入するのもよいでしょう。

4. 新しいシステムやツールを導入する際は、十分な教育を行う

ペーパーレス化に伴って新しいシステムやツールを導入する際には、従業員に教育を行うことが重要です。従業員が新しいシステムやツールを十分に理解し、使いこなせるようにすることで、効果的なペーパーレス化が実現できます。教育は定期的に行い、必要に応じてサポートを提供できるようにしましょう。

まとめ

ペーパーレス化を進める過程では、必ずデータと紙文書の両方を扱う過程が発生します。その際には一時的に業務の負荷が増えてしまうかもしれませんが、最終的には業務が効率化され、生産性も向上するはずです。従業員からの理解を得ながら、あわてずじっくりと取り組むことが成功の秘訣といえるでしょう。

右のフォームからお申し込みをお願いします。

お役立ち資料ダウンロードのリンクを記載したメールを返信いたします。

記事タイトルとURLをコピーしました!