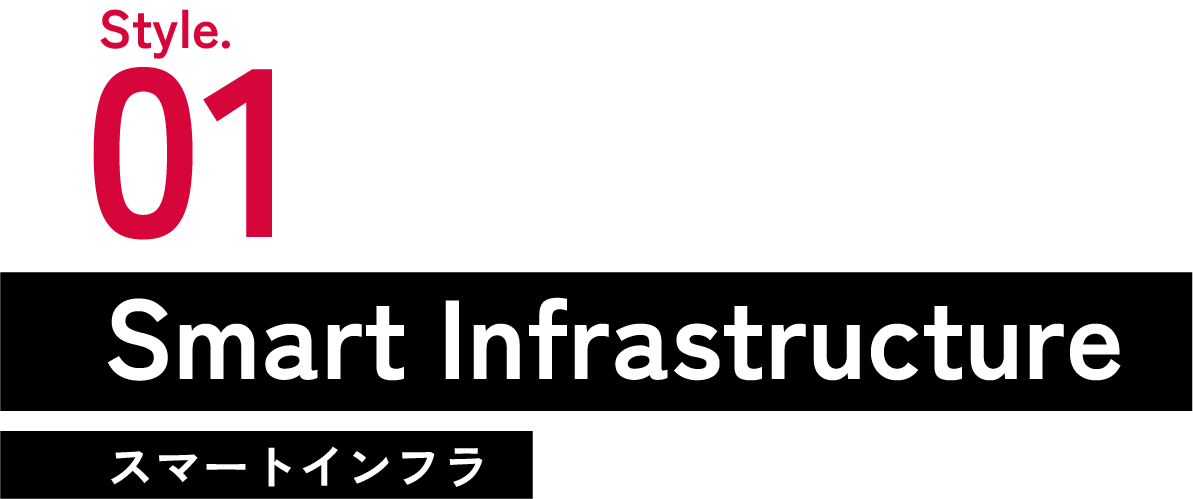

それは好きな時に、好きな場所で、

自由にはたらける

ワークスタイルのコンセプト。

はたらき方のスタイルから、これからのオフィスを考えます。

-

リモートワークの普及により

失われつつあった

社員同士のつながり

-

社内文化や

理念の継承

-

フェイストゥフェイスによる

生産性や創造性の

高いコミュニケーション

はたらき方のスタイルから、これからのオフィスを考えます。

-

リモートワークの普及により

失われつつあった

社員同士のつながり

-

社内文化や

理念の継承

-

フェイストゥフェイスによる

生産性や創造性の

高いコミュニケーション

オフィスの価値を創造する、

リコーからの提案です。

デジタルサービスとワークプレイスデザインの

両輪で最適化してゆく。それがリコーの強み。

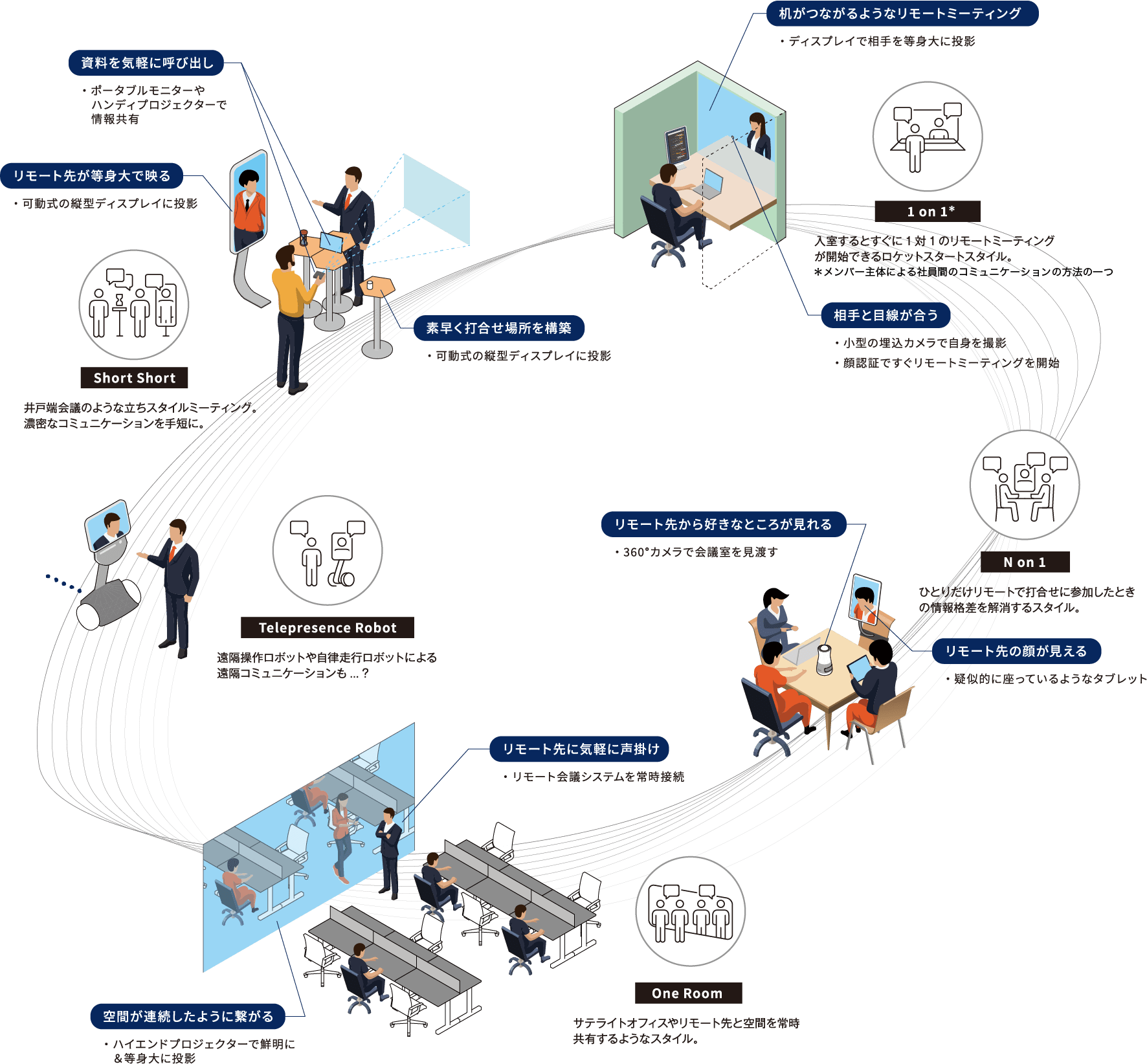

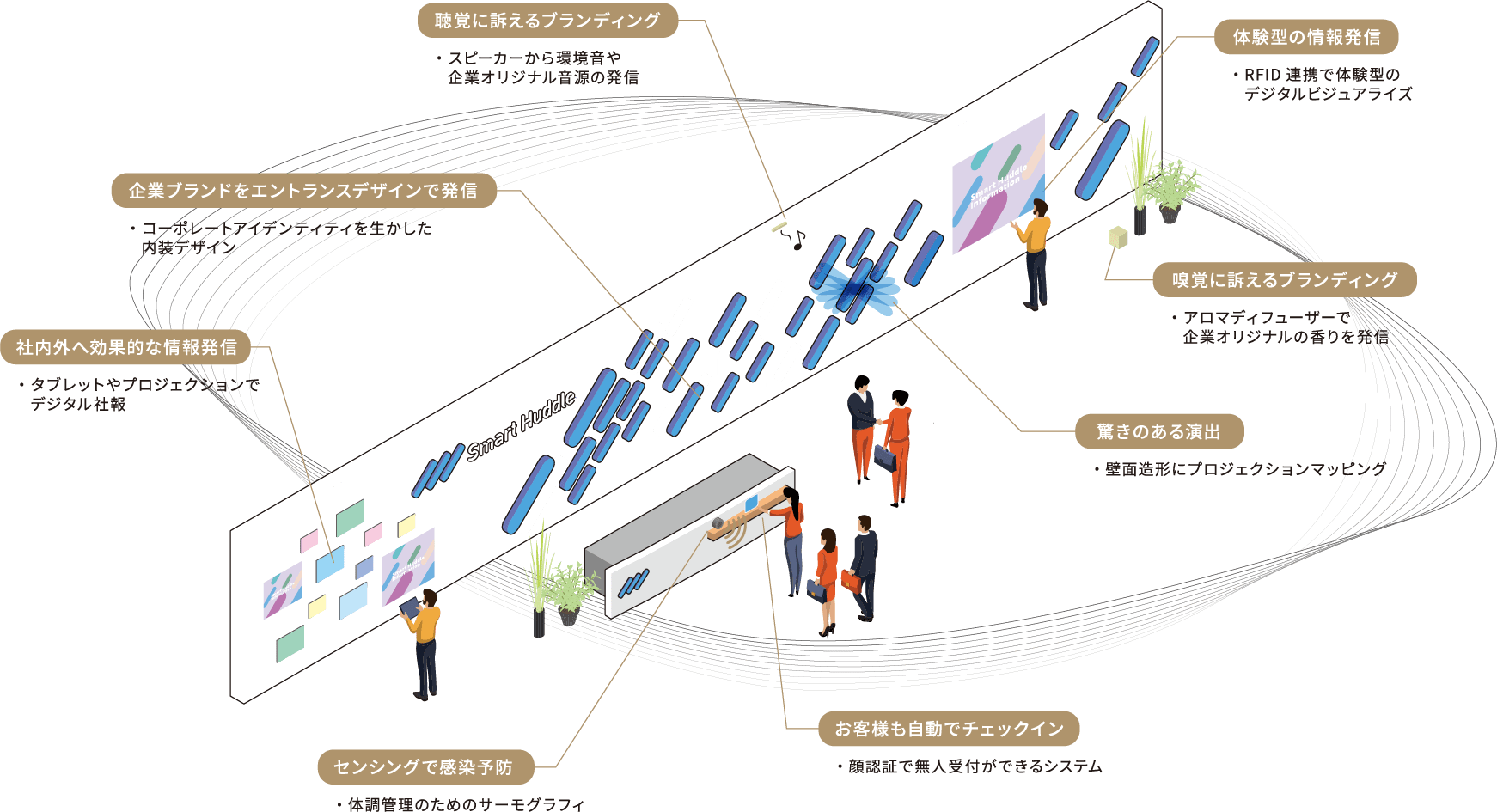

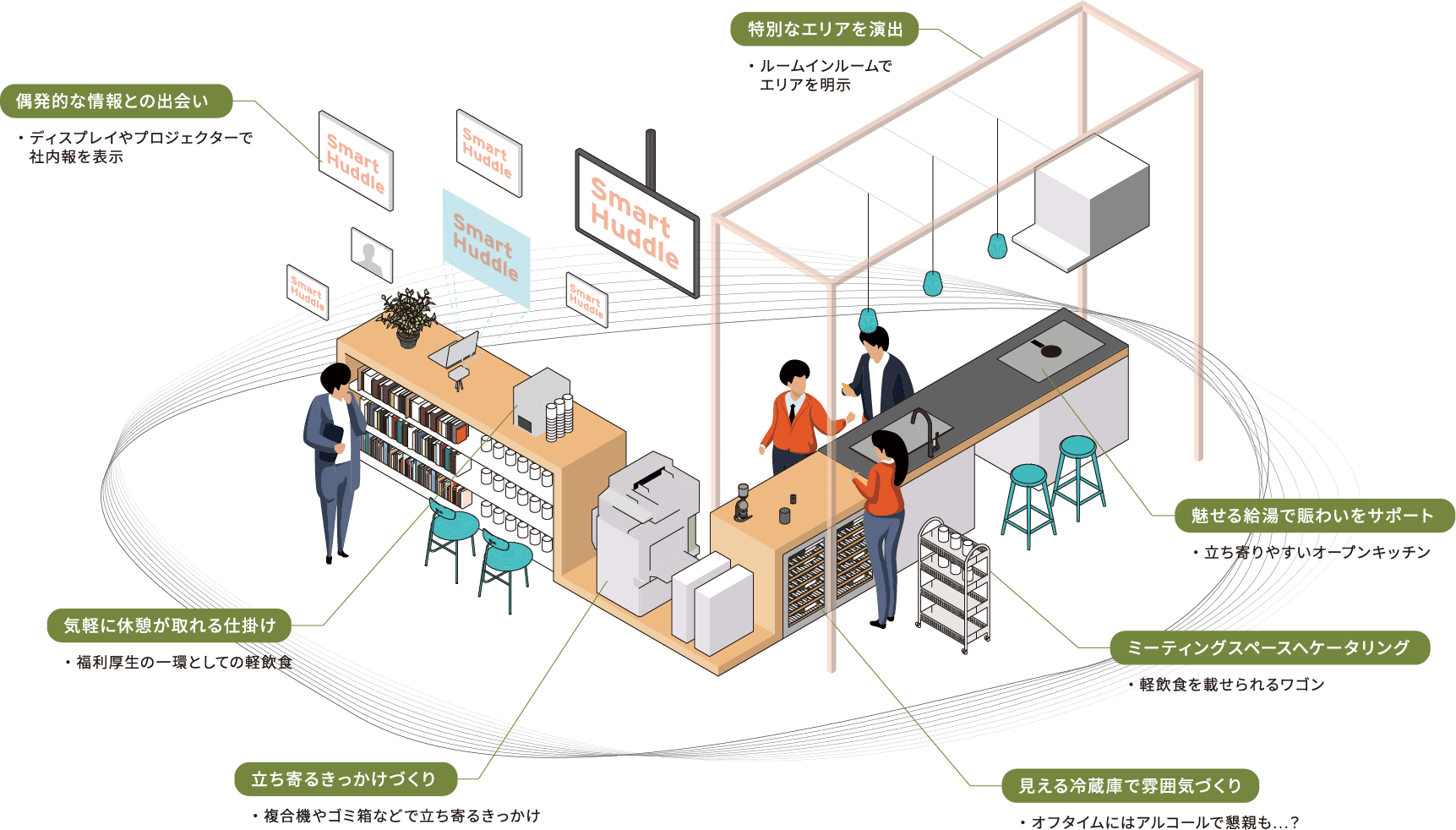

7つのワークプレイススタイルのご提案

7つのワークプレイススタイルのご提案

RICOH Smart Huddleのワークプレイスを360°ビューで体感できます

※RICOH Smart Huddleのワークプレイスを360°ビューで体感する内容はイメージです。LiveOffice「ViCreA」

ViCreA

とはValue innovation Creative Area

私達のワークスタイル変革へのチャレンジを、お客様にご体感していただく空間、「LiveOffice」です。

ViCreAでは、社内実践事例のご紹介を通して、お客様の価値創造へのお役立ちをさせていただきます。自ら実践した内容だからこそ、成功事例はもちろんのこと、失敗談も含めた、生のノウハウを、お客様に自信を持ってご提供する事ができると考えております。

移転・リニューアルについてのご相談、ViCreA⾒学など、RICOH Smart Huddle全般についてお気軽にお問い合わせください。

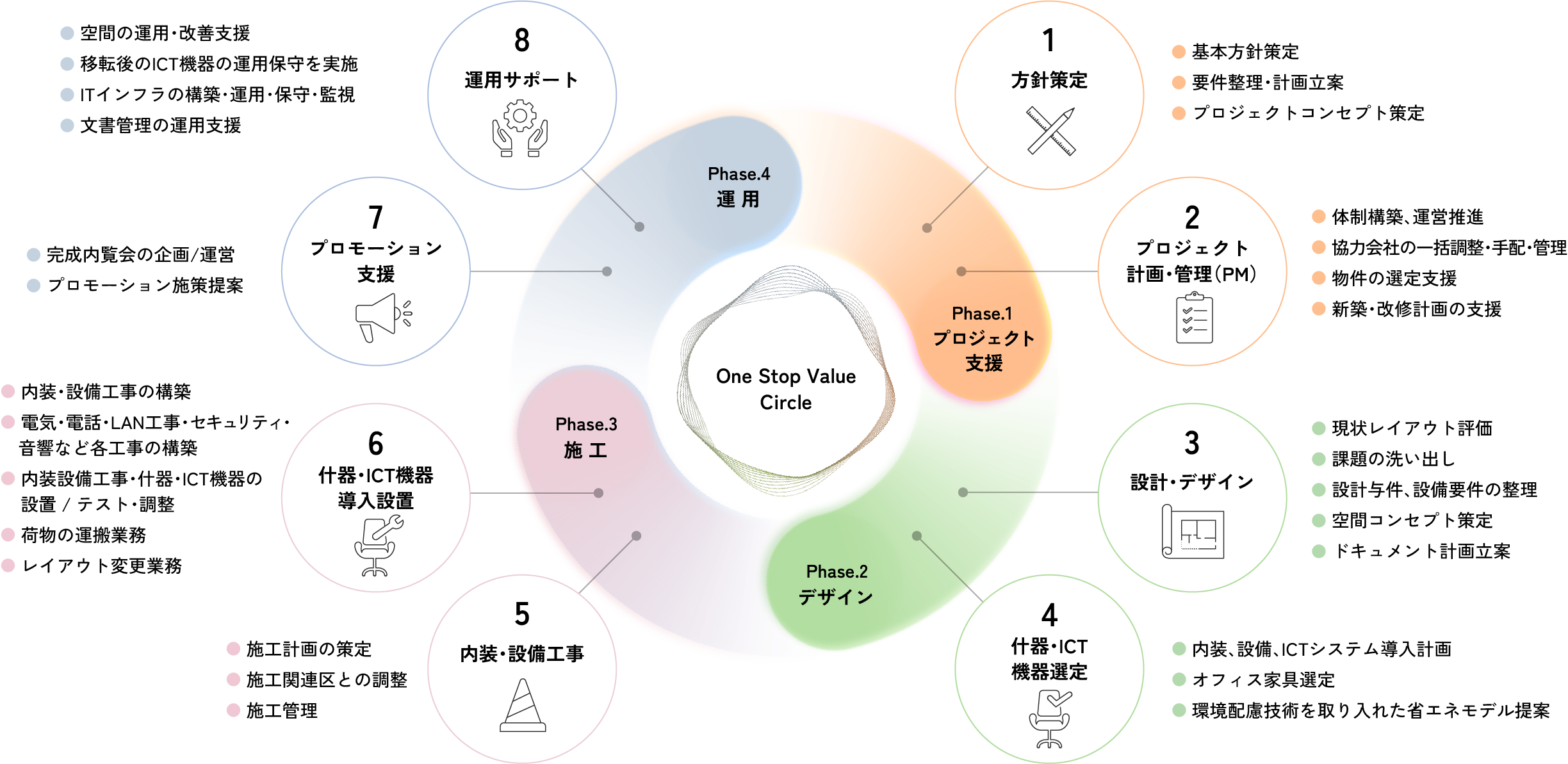

リコーグループのリソースで

移転・リニューアルをワンストップでサポート。