3Dプリンターとは? 種類や効果を徹底解説

製造業で注目されている3Dプリンター。何ができてどの様な場面で活用できるのでしょうか。ここでは、原理や用途、使い方など3Dプリンターに関する基本的な概念から、実際の企業事例まで、3Dプリンターでできることを網羅的にご紹介いたします。

3Dプリンターを一言でいうと?

3Dプリンターとは3DCADの設計データ(STLデータ)をもとにして、スライスされた2次元の層を1枚ずつ積み重ねていくことによって、立体モデルを製作する機械のことを指します。薄い層を積み上げる積層方式を基本としながら、液状の樹脂を紫外線で少しずつ硬化させる「光造形方式」や、熱で溶かした樹脂を積み重ねる「FDM方式」など、様々な方式のプリンターが存在します。

-

3Dデータ

-

3Dプリンター出力(造形)

-

造形完了

3Dプリンターでできること~ 3Dプリンター活用例~

3Dプリンターの性能アップと素材の進歩によって、製造現場の様々なプロセスで3Dプリンターの活用が進んでいます。以下では、3Dプリンターでできることを紹介しています。

-

意匠確認

商品企画の際、3Dプリンターで立体模型を用意すれば完成イメージが共有できます。特にデザインプレゼンテーションにおいては、仕様書やイラストだけで伝えるよりも格段に訴求力が上がります。

-

試作

工業製品の設計・開発段階において、内部構造や動作状況を確認するための試作品。これを3Dプリンターなら金型不要で短期間・低コストにて作成、評価でき、製品開発のリードタイム短縮につながります。

-

型

射出成形やプレス成形に用いる型(金型)。工業製品の設計・開発段階においては、試作用の簡易型が繰り返し利用されますが、これを3Dプリンターで作成することで、短期間・低コストの試作を実現します。

-

治工具

製品の多品種小ロット化に伴い、製造現場で使う治具の多品種化も求められています。3Dプリンターは治具を短納期で製作でき、追加工や設計変更にも柔軟に対応可能。複雑な形状や軽量化も容易なため、生産性の向上にもつながります。

-

最終製品

一品ものの特注品、少量生産品、交換部品などの最終製品をダイレクトに3Dプリンターで製造すれば、型の製作工程が不要に。コスト削減するとともに製造リードタイムを短縮し、顧客が必要とする個数を適時に納品できます。

-

建設・建築模型

3Dプリンターで建物を短期間で忠実に再現可能なため、施工主へのプレゼンテーションで早期に完成品のイメージを共できます。また、内部構造の把握もしやすいため、工法の検討にも役立てることができます。

3Dプリンターの造形方式

3Dプリンターの造形方式には数種類の方式があり、方式ごとに使える材料やできることが異なります。

3Dプリンターの導入を検討される際にはまず、どの造形方式が想定している用途に適しているのかを確認する必要があります。

3Dプリンターの造形方式別比較表

| 方式 | 強度 | 微細性 ・審美性 |

造形速度 | 必要付帯設備 |

|---|---|---|---|---|

|

材料押出堆積法/FDM

高い耐久性や耐熱性を得やすいので、試作品や治具、簡易型の造形などにおすすめです。 |

○ | × | △ | なし |

|

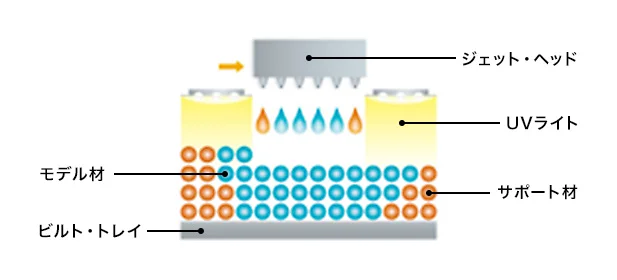

マテリアルジェッティング

高精細でなめらかな表面のモデルを造形しやすく、精度が求められるようなパーツの造形物の出力に力を発揮します。 |

△ | ○ | △ | 空調設備・洗浄装置 |

|

バインダージェッティング

造形速度に優れた造形方式。着色が容易なため、デザインの確認やフィギアの作成などに向いています。 |

× | × | ○ | 粉塵対策 |

|

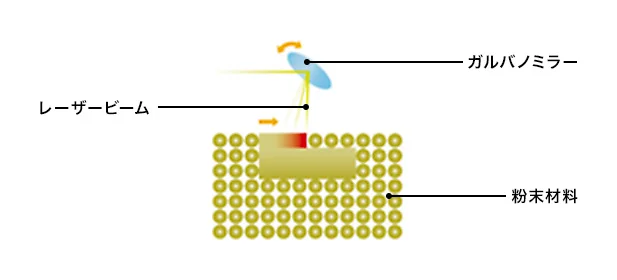

粉末焼結積層造形(SLS)/(SLM)

耐久性のある造形物を製作でき、金属素材も使用可能なので、最終製品や鋳型の製造におすすめです。 |

◎ | × | [金属] × [樹脂] △ |

不活性ガス用の設備 |

|

光造形(レーザー方式)

もっとも古くからある方式で、高精細かつ表面の滑らかな造形物を作成することが可能です。 |

△ | ○ | △ | 空調設備・洗浄装置 |

|

光造形(DLP方式)

DLPシステムにて一括露光することで高速造形を実現しながらも、SLA同等の高精度な造形を行い、細かいパーツなどの造形にも適しています。 |

△ | ○ | ○ | 空調設備・洗浄装置 |

|

HP Multi Jet Fusion テクノロジー

HP独自の3D造形技術。最終製品造形に求められる高速でかつ堅牢で高精細な仕上がりを実現します。 |

◎ | △ | ○ | ビーズブラスト機・エアコンプレッサ・防爆掃除機 |

※環境や機種によって必要な付帯設備が変わる場合があります。

ものづくりを支える3Dプリンターの効果

昨今の日本のものづくり現場では、市場の個々のニーズに合わせるため、多品種小ロットの高付加価値製品へのシフトがますます加速しています。

そのような中、ものづくりの各工程において、3Dプリンターが活躍する領域やできることがますます拡がってきていることから、製造業での3Dプリンターの活用が急速にすすみ、ものづくりを支える重要な役割を担っています。

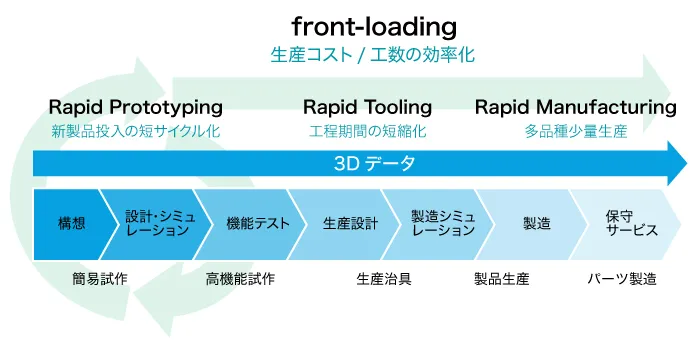

後工程の負荷を前倒しするフロントローディング(front-loading)

生産現場で発生しうる問題を設計段階で洗い出すことで、多くの無駄を排除できます。

例えば、透明な造形物も出力できるため、流動性のテストなどが実施できます。

3Dプリンターがあれば設計しながらデータを形にし、「スムーズに組み立てられるか」「正しく動作するか」といった検証が可能となります。

短期間で試作するラピッドプロトタイピング(Rapid Prototyping)

製品の形状や構造、動作を確認するために試作は重要ですが、従来は製造に数日から数週間要するのが当たり前でした。

3Dプリンターであれば大幅に製造期間を短縮でき、試作を重ねることができます。

短期間に優れた製品をつくり上げるため、もはや3Dプリンターは欠かせないものとなっています。

型や治具などを短期間でつくるラピッドツーリング(Rapid Tooling)

射出成形鋳造に用いる型や治具なども、3Dプリンターですぐに作成できます。

必要に応じてオンデマンドで型や治具の準備が可能となるため生産性の向上につながります。

また、型や治具のストックが不要となるため在庫コスト削減とスペースの効率化が図れます。

データから直接製品をつくるラピッドマニファクチャリング(Rapid Manufacturing)

一品ものの特注品など少量であれば、3Dプリンターで最終製品を製造することも効果的です。

型などを用意せず、設計して即座に製造・出荷することが可能となるため、個々の顧客の要望に迅速に対応できるようになります。

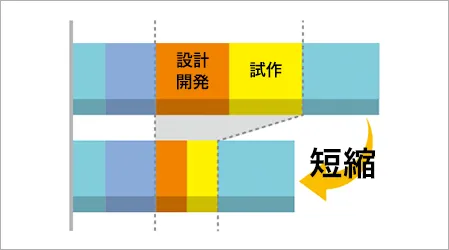

効果① 開発期間の短縮

社内に3Dプリンターがあれば、外注した試作品を何週間も待つ必要はなくなります。3週間かかっていたものが1日にできてしまう例もあるほど、造形にかかる時間は劇的に改善されます。またコストや時間の低減により容易に試作ができることから、設計や企画の段階でも現物を見ながらの検証ができるため、思いがけない手戻りを減らすことにもつながります。また、一部のハイエンドな産業用3Dプリンターでは、従来の金型製作よりも短納期な仮型成型や、最終製品の製造ができるため、生産工程全体の短縮が可能となっています。

効果② コストの削減

一般的な生産プロセスにおいて、試作は量産の直前に行われることが多く、不意に見つかる問題によって、金型の作り直しなど思いもよらぬコストがかかることがあります。またこうした問題による製品リリースの遅れは販売の機会損失を生んでしまう恐れもあります。しかし、設計やデザインの段階で、リアルな試作品を手に取って確認することができれば、図面やモニター上ではわからなかった問題点や思わぬ改善点に気づくことができるため、作り直しのリスクを大きく減らすことができ、結果として全体のコストダウンにつながります。

効果③ コミュニケーションの活性化

仕様書や図面だけのやり取りでは、思わぬミスコミュニケーションが発生してしまうものです。頭でイメージしたものよりも、実際の造形物に見て、触れることで意思疎通の齟齬がなくなり、新しいアイディアも生まれます。その結果、製品企画が活性化され、新製品投入までのサイクル短縮などが期待できます。

効果④ 作業効率/品質のアップ

3Dプリンターで作った試作品で、実際の部品との組み付け確認を行ったり、組立治具や検査用治具で製品の組立・検査を行うこともできます。複雑な形状も簡単に作れてしまう3Dプリンターならではの特徴を活かした生産プロセスの改善により、組み立て作業を簡素化したり、生産品質の向上に役立てることもできます。

企業実践事例

実際に3Dプリンターを活用し、生産コストの削減や商品開発の期間短縮に成功した企業の事例をご紹介します。

-

Mark Two(樹脂3Dプリンター)導入による現場活性化。現場の改善提案から顧客提案まで、事業拡大につながっていく職場環境。

株式会社松井製作所様 主な業務:空調・給湯機器・半導体関連の制御機器医療機器の部品開発・製造 -

補助金活用による金属3Dプリンター「Metal X™ System」導入事例-最適な設備投資による事業開拓への挑戦-

株式会社S.I コントロールズ様 主な業務:電気制御設計、ロボット制御、制御盤製作・電気工事 -

移動ロボットの外装部を3Dプリンターで製作!開発品の動きや完成形イメージの確認がスムーズになり、省コスト・短納期で開発を実現。

株式会社 小川優機製作所様 業種:電子部品生産・各種機器の受託開発事業

3Dプリンターに関するよくある質問

3Dプリンターの情報を集め始めると、様々な疑問が浮かんでくる方も多いかもしれません。 ここでは、3Dプリンターに関するよくある質問をご紹介したいと思います。

-

3Dプリンターの価格はどれくらいですか。

3Dプリンターの価格はどれくらいですか。

弊社アンケート結果によると、100万円~500万円の価格帯の商品を導入している企業が多いようです。

3Dプリンターは10万円以下のものから5,000万円以上のものなどその価格帯は非常に幅広いです。

3Dプリンター導入企業412社にアンケートを取った結果としては100万円~500万円の3Dプリンターを導入している企業が約半数を占めていました。

※調査資料は以下より無料でダウンロードいただけます。 -

ものづくり補助金など公的支援制度を活用した導入は可能ですか。

ものづくり補助金など公的支援制度を活用した導入は可能ですか。

可能です。

「ものづくり補助金」や「中小企業投資促進税制」、「先端設備導入計画」など、3Dプリンターを導入する際、公的支援制度を活用する企業は増えています。詳しくはこちらをご覧ください。 -

3Dプリンターをはじめるには何が必要ですか?

3Dプリンターをはじめるには何が必要ですか?

3Dプリンターを利用するためには、3Dデータを作ったり、うまく3Dプリントできるように調整するためのソフトウェアと、実際に出力するための機材や付帯設備が最低限必要となります。付帯設備とは、造形物からサポート材と呼ばれる余分な部分を取り除く装置や、3Dプリンターを安定稼働させるためのUPS(無停電装置)などが含まれます。エントリークラスのプリンターには不要ですが、ある程度大きなプリンターを導入する際は必要になってきます。

- 詳細は、「3Dプリンターをはじめるためには?」 をご覧ください。

-

造形物の強度や精度はどれくらいですか。

造形物の強度や精度はどれくらいですか。

素材・材料はもちろん、出力方式によって異なります。

3Dプリンターは素材・材料と出力方式の組合せによって、様々な強度や精度を出力することができます。

試作品として用いられることが多い3Dプリンターの造形物ですが、最終製品に求められる品質を実現することも可能で、医療機器や自動車などの部品として造形物が使われていることもあります。

3Dプリンターに関するご相談はお気軽にお問い合わせください!

商品選定やお見積もりなど、お客様のお悩みにお答えします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

土日祝日を除く平日に営業しています