- ホーム

- リコーについて

- リコージャパン

- リコージャパンのサステナビリティ

- サステナビリティ戦略と推進

サステナビリティ戦略と推進

サステナビリティ戦略

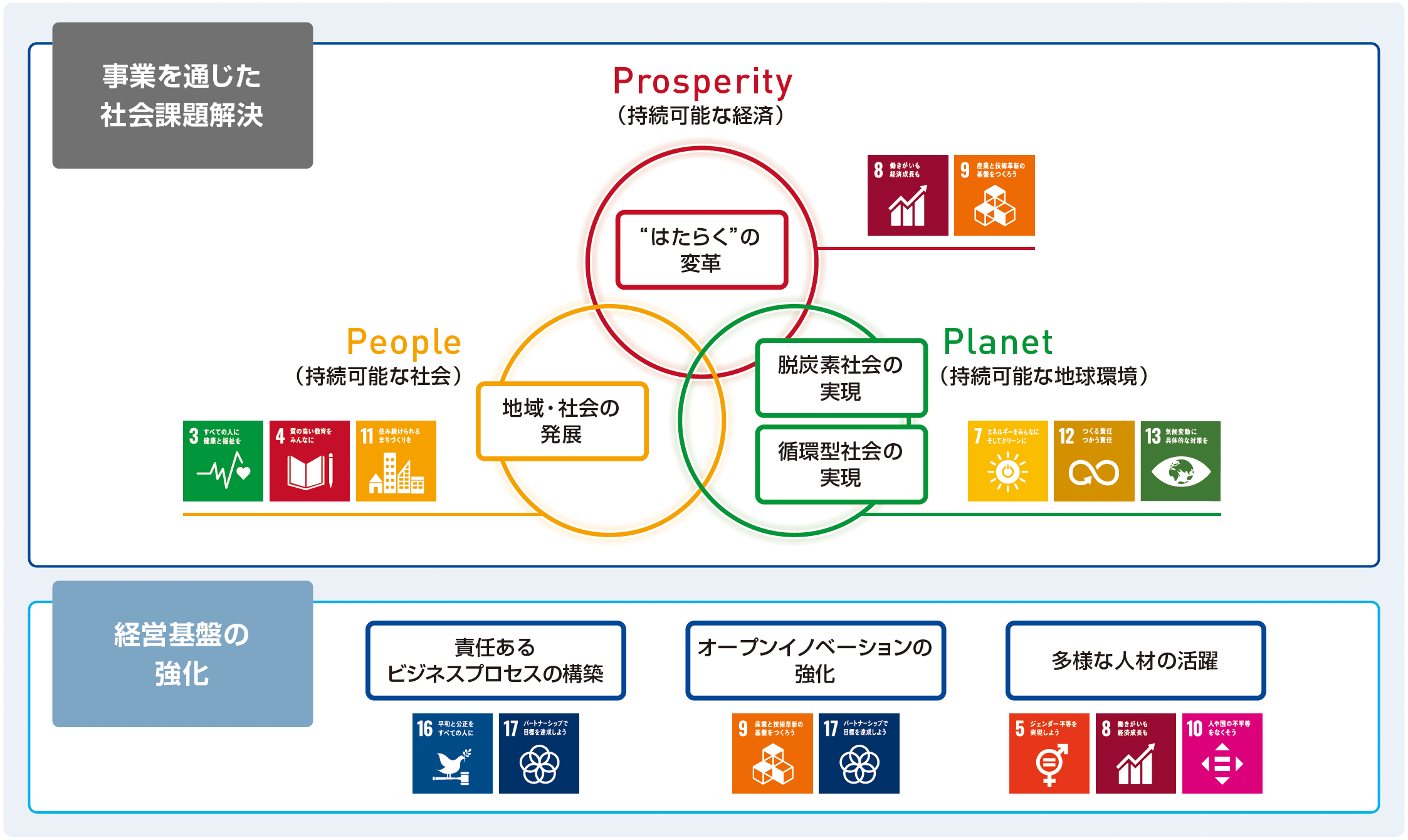

リコーグループは、「人を愛し、国を愛し、勤めを愛す」という創業の精神(三愛精神)を原点としたサステナビリティ経営に取り組んでいます。目指すべき持続可能な社会の姿を、経済(Prosperity)、社会(People)、地球環境(Planet)の 3つのPのバランスが保たれている社会「Three Ps Balance」として表しています。この目指すべき社会の実現に向け、「事業を通じた社会課題解決」「経営基盤の強化」「社会貢献」の3つの活動に取り組み、国際社会で合意された「持続可能な開発目標(SDGs*)」の達成に貢献していきます。

- * 持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)国連で合意された2030年までの世界的な優先課題および世界のあるべき姿を定めた世界共通のゴール。17の目標と169のターゲットで構成される。

サステナビリティの経営戦略への統合

21次中経では、国際社会の動向やステークホルダーからの期待・要望、デジタルサービスの会社への変革を踏まえてマテリアリティを⾒直し、「事業を通じた社会課題解決」に関わる4つのマテリアリティ、およびそれを支える「経営基盤の強化」に関わる3つのマテリアリティを特定しています。マテリアリティに紐づけたサステナビリティに資する目標を将来の財務につながる「将来財務目標」と捉え、現在の「財務目標」と同軸で進めることで、持続可能な社会の実現を目指して取り組んでいます。

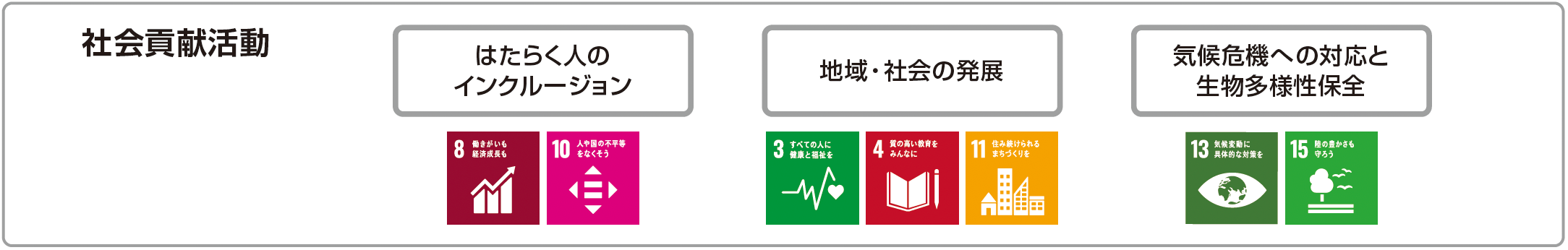

また、社会貢献活動においても、経営戦略・SDGsに沿った活動を展開しており、マテリアリティとグローバルな要請に基づき、3つの重点分野を設定しています。

●リコーグループの7つのマテリアリティ

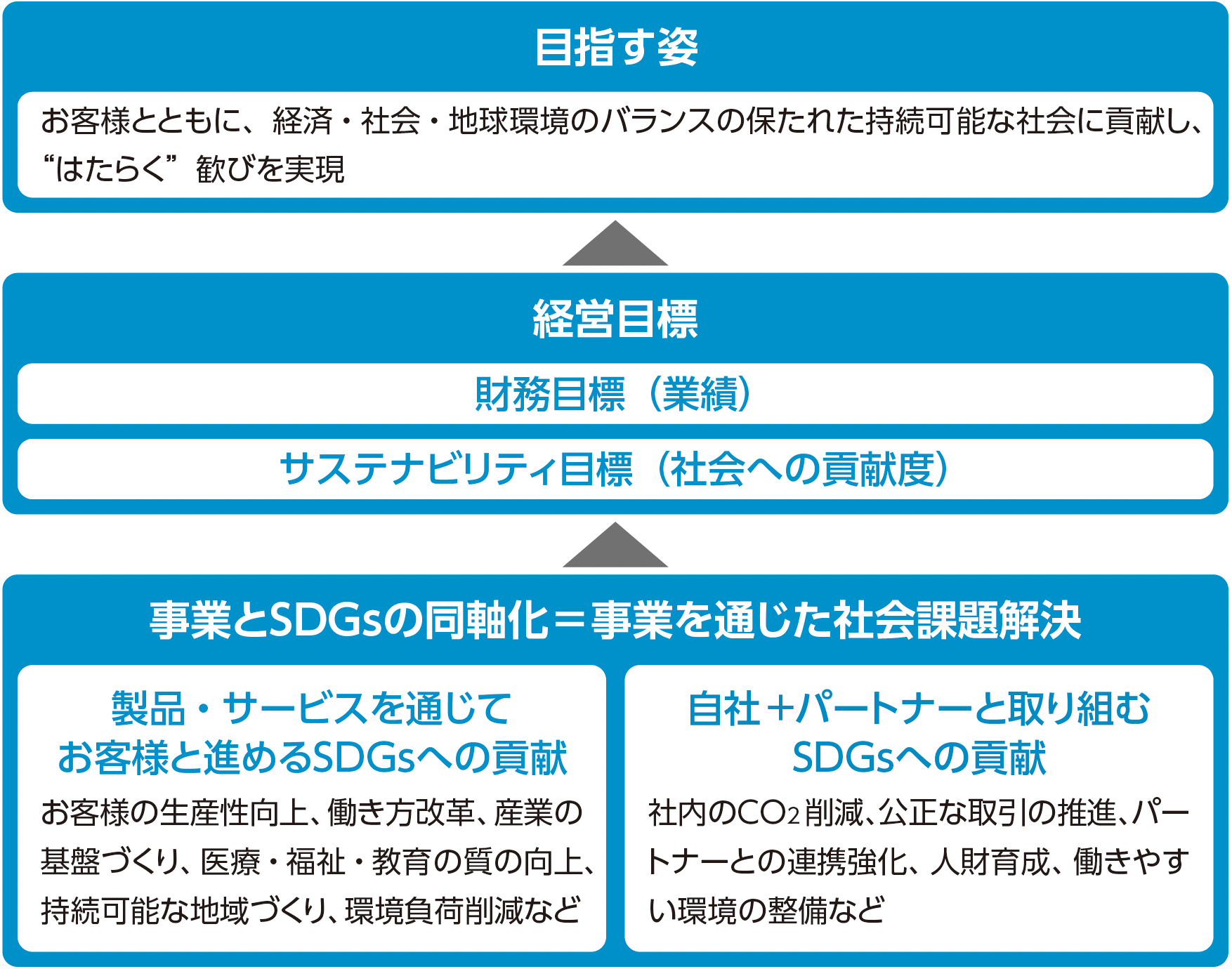

リコージャパンの目指す事業とSDGsの同軸化

リコージャパンでは、事業とSDGsの同軸化を掲げ、社員が日々実践している活動は、「製品・サービスを通じてお客様と進めるSDGsへの貢献」と「自社+パートナーと取り組むSDGsへの貢献」と捉えています。この2つのアプローチによる活動の成果を測る指標として、業績目標である財務目標と社会への貢献度を表すサステナビリティ目標があり、両者を経営目標として設定しています。

これらの取り組みを通じて、お客様とともに、経済・社会・地球環境のバランスの保たれた持続可能な社会に貢献し、“はたらく”歓びの実現を目指します。

リコージャパンでは、リコーグループが「将来財務目標」として設定する21次中経のESG目標を踏まえて、マテリアリティに沿った17のサステナビリティ目標を設定しました。

目標設定にあたっては、リコージャパンの経営戦略、事業戦略に紐づけて、各部門とサステナビリティ推進部門で素案を作成し、経営会議での審議を経て決定しています。

| マテリアリティ | リコージャパンとして 目指す貢献 |

リコージャパンの サステナビリティ指標 |

2024年度目標 | 2025年度目標 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 製 品 ・ サ ー ビ ス を 通 じ て の 貢 献 |

“はたらく”の変革 | 人とデジタルの力で、誰にでも働きやすい環境を作り、お客様の生産性向上・価値創造に貢献する | ① | 顧客からの評価:価値共創パートナー度 | 27.0% | 29% |

| ② | 貢献するワークプレイス数 | 16.7万カ所 | 17万カ所 | |||

| ③ | 時間創出効果 | 6,170万時間 | 6,500万時間 | |||

| 地域・社会の発展 | 人とデジタルの力で、地域・社会システム(医療・教育、地域づくり)の維持発展・効率化に貢献する | ④ | 生活基盤向上貢献人数 | 1,800万人 | 1,800万人 | |

| 脱炭素社会の実現 | 省エネ製品・脱炭素ソリューションで、お客様の脱炭素に貢献する | ⑤ | 製品・サービスによるCO2削減量 | 28,800t | 31,600t | |

| 循環型社会の実現 | サーキュラーエコノミー型ビジネスで、お客様の資源削減に貢献する | ⑥ | 主要複合機および再生機による新規資源削減量 | 2,326t | ― | |

| 自 社 ・ パ ー ト ナ ー と 取 り 組 む 貢 献 |

脱炭素社会の実現 | 自社の電力・ガソリン使用によるCO2排出量を削減する | ⑦ | 自社のCO2排出量 (2015年度比CO2排出削減率) |

21,000t (▲33.6%) |

18,700t (▲40.9%) |

|

責任ある ビジネスプロセスの構築 |

サプライチェーン全体を俯瞰して、ビジネスプロセスのESGリスク最小化を図り、公正な社会に貢献する | ⑧ | 人権影響評価のスコア向上 | セルフ アセスメント スコア 95点 |

セルフ アセスメント スコア 100点 |

|

| ⑨ | 仕入先パートナー行動規範署名率 | 100%(新規) | 100%(新規) | |||

| ⑩ | 社員の情報セキュリティ意識の向上(ローリスク率) | 4.5% | 4.5% | |||

| ⑪ | 低コンプライアンスリスク組織比率 | 80%以上 | 80%以上 | |||

| ⑫ | コンプライアンス感度DI*のネガティブ回答組織割合 | 40%以下 | 30%以下 | |||

| オープンイノベーションの強化 | 社会課題解決型事業を迅速に生み出すために、パートナーシップを強化する | ⑬ | 印刷事業者の経営課題解決に取り組む共創活動をプロジェクトで創出した件数 | 8件 | 10件 | |

| 多様な人材の活躍 | デジタルサービスを提供する会社として、すべての社員が尊重され、能力が発揮できる企業文化を育む | ⑭ | プロフェッショナル認定レベル3以上社員数 | 9,400名 | 9,700名 | |

| ⑮ | 社員一人あたりの学習時間 | 80時間 | 80時間 | |||

| ⑯ | 社員エンゲージメントスコア | 37 | 40 | |||

| ⑰ | 女性管理職比率 | 8.0% | 8.2% | |||

- * DI:ディフュージョン・インデックスの略。ポジティブからネガティブを引いた数値

2023年度は17の目標のうち、12項目で達成しています。特に、生活基盤の向上への貢献人数(④)と、製品・サービスによるCO2削減量(⑤)が、目標を大きく上回る結果となりました。

| マテリアリティ | リコージャパンとして 目指す貢献 |

リコージャパンの サステナビリティ指標 |

2023年度目標 | 2023年度実績 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 製 品 ・ サ ー ビ ス を 通 じ て の 貢 献 |

“はたらく”の変革 | 人とデジタルの力で、誰にでも働きやすい環境を作り、お客様の生産性向上・価値創造に貢献する | ① | 顧客からの評価:価値共創パートナー度 | 26% | 26.3% |

| ② | 貢献するワークプレイス数 | 14万カ所 | 15.4万カ所 | |||

| ③ | 時間創出効果 | 5,830万時間 | 5,672万時間 | |||

| 地域・社会の発展 | 人とデジタルの力で、地域・社会システム(医療・教育、地域づくり)の維持発展・効率化に貢献する | ④ | 生活基盤向上貢献人数 | 1,390万人 | 1,794万人 | |

| 脱炭素社会の実現 | 省エネ製品・脱炭素ソリューションで、お客様の脱炭素に貢献する | ⑤ | 製品・サービスによるCO2削減量 | 17,100t | 22,946t | |

| 循環型社会の実現 | サーキュラーエコノミー型ビジネスで、お客様の資源削減に貢献する | ⑥ | 主要複合機および再生機による新規資源削減量 | 2,400t | 2,262t | |

| 自 社 ・ パ ー ト ナ ー と 取 り 組 む 貢 献 |

脱炭素社会の実現 | 自社の電力・ガソリン使用によるCO2排出量を削減する | ⑦ | 自社のCO2排出量 (2015年度比CO2排出削減率) |

21,700t (▲31.4%) |

20,948t (▲33.8%) |

|

責任ある ビジネスプロセスの構築 |

サプライチェーン全体を俯瞰して、ビジネスプロセスのESGリスク最小化を図り、公正な社会に貢献する | ⑧ | 人権影響評価のスコア向上 | 人権リスクレベルの把握 | 人権リスクレベル把握完了 セルフ アセスメント スコア 91点 |

|

| ⑨ | 仕入先パートナー行動規範署名率 | 100%(既存) | 93.3%(既存) | |||

| ⑩ | 社員の情報セキュリティ意識の向上(ローリスク率) | 意識レベルの把握 | 把握完了 4.6% | |||

| ⑪ | 低コンプライアンスリスク組織比率 | 80%以上 | 83% | |||

| ⑫ | コンプライアンス感度DI*1のネガティブ回答組織割合 | 40%以下 | 49% | |||

| オープンイノベーションの強化 | 社会課題解決型事業を迅速に生み出すために、パートナーシップを強化する | ⑬ | 印刷事業者の経営課題解決に取り組む共創活動をプロジェクトで創出した件数 | 6件 | 6件 | |

| 多様な人材の活躍 | デジタルサービスを提供する会社として、すべての社員が尊重され、能力が発揮できる企業文化を育む | ⑭ | プロフェッショナル認定レベル3以上社員数 | 7,900名*2 | 8,204名 | |

| ⑮ | 社員一人あたりの学習時間 | 80時間 | 80.5時間 | |||

| ⑯ | 社員エンゲージメントスコア | 35 | 33.7 | |||

| ⑰ | 女性管理職比率 | 7.2% | 7.9% | |||

- *1 DI:ディフュージョン・インデックスの略。ポジティブからネガティブを引いた数値

- *2 制度の見直しにより、目標値の変更を実施

サステナビリティの推進

事業とSDGsの同軸化を掲げ、日々の業務とSDGsを一体化し、全社員で取り組みを推進しています。また、お客様に社内実践をご紹介し、お客様の取り組みを支援することで、お客様とともにSDGsへの貢献に取り組んでいます。

サステナビリティの推進体制

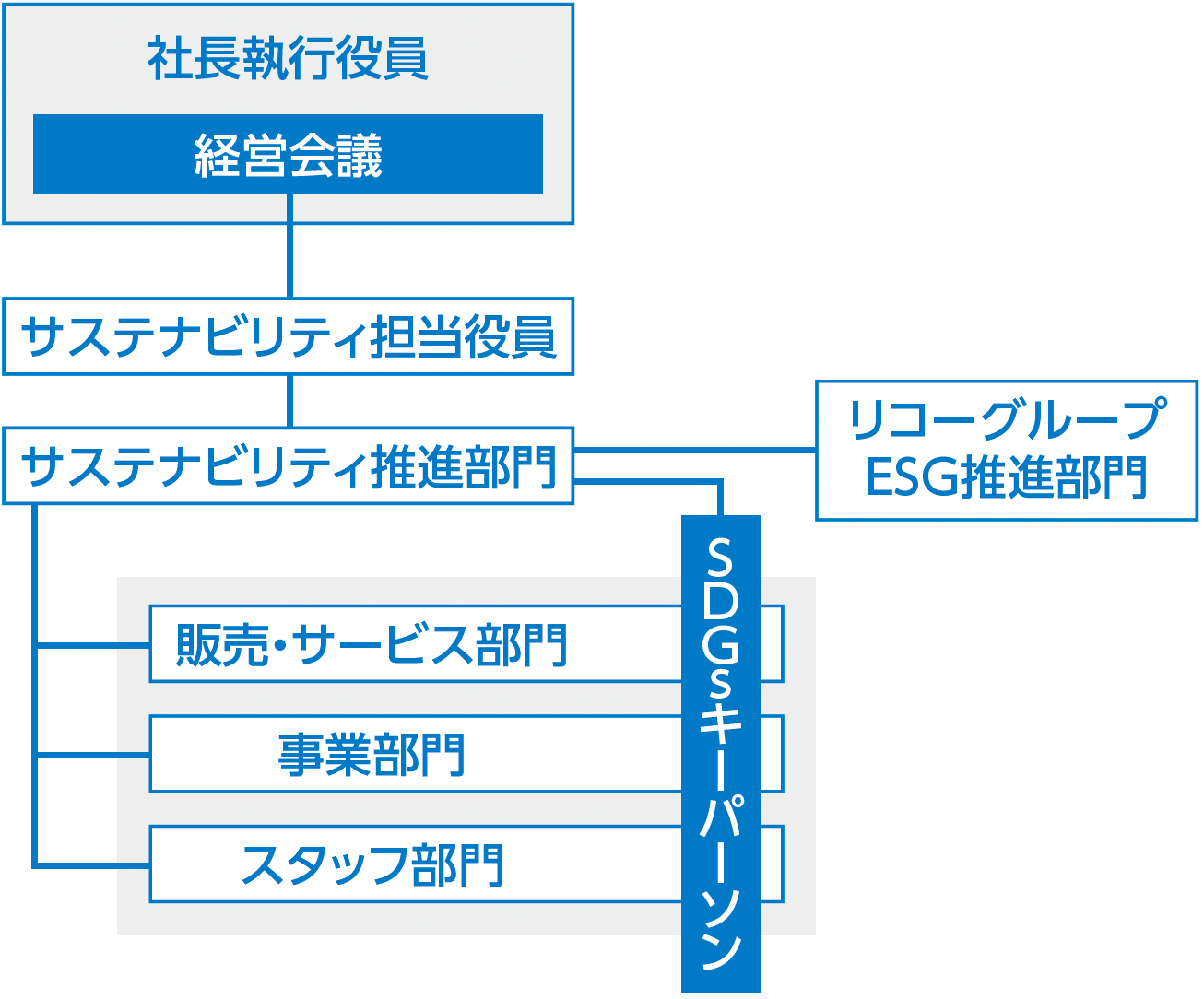

リコージャパンでは、サステナビリティに関する方針や目標策定など、重要な案件については、リコーグループの方針を踏まえ、サステナビリティ推進部門の提案をもとに、経営会議で審議・決定しています。また、推進のための施策は、サステナビリティ推進部門が企画・立案し、担当役員の決定のもと、各部門責任者が実行・展開しています。

さらに、各部門のSDGsキーパーソンがサステナビリティ推進部門と連携し、社員への浸透・啓発や社内施策の推進をサポートすることで、社員一人ひとりの取り組みにつなげています。

●サステナビリティ推進体制

SDGsキーパーソンがリードする社内実践とお客様の取り組み支援

2018年からスタートしたSDGsキーパーソン制度により、全国の支社を含む各組織から約700名(2023年6月末時点)のキーパーソンが登録され、社内外へのSDGsの展開を行っています。毎月実施しているキーパーソン研修では、最新の社会動向やリコーグループの取り組み、支社の好事例を共有し、レベルアップを図っています。

2022年度は、キーパーソンの7割が自社の取り組みを紹介できるレベルに達しており、お客様の取り組みの支援にもつなげています。

SDGsキーパーソンを講師とした社内研修(長野支社)

キーパーソンの役割

-

- • 社員への浸透・啓発

-

- • 社内のSDGs/ESGの取り組み推進

-

- • お客様への実践事例の紹介(セミナー・ベンチマーク対応、ViCreA*・訪問でのご紹介)

-

- • お客様のSDGs/ESGの取り組み支援

-

- • 好事例の社内外への発信、⽔平展開

-

*

ワークスタイル変革へのチャレンジをお客様に体感していただく「LiveOffice」ViCreA(ヴィクレア):

Value innovation Creative Area

取り組み事例

<社内>

-

- • 社員の自分ゴト化のための「My SDGs宣言」の推進

-

- • サステナビリティレポート勉強会の実施

<社外>

-

- • お客様とともにSDGs研究会を企画・実施

-

- • 自治体と連携した地域でのSDGs普及イベントの企画・実施

-

- • お客様への環境負荷削減ソリューションの提案

SDGs強化月間と役員対話

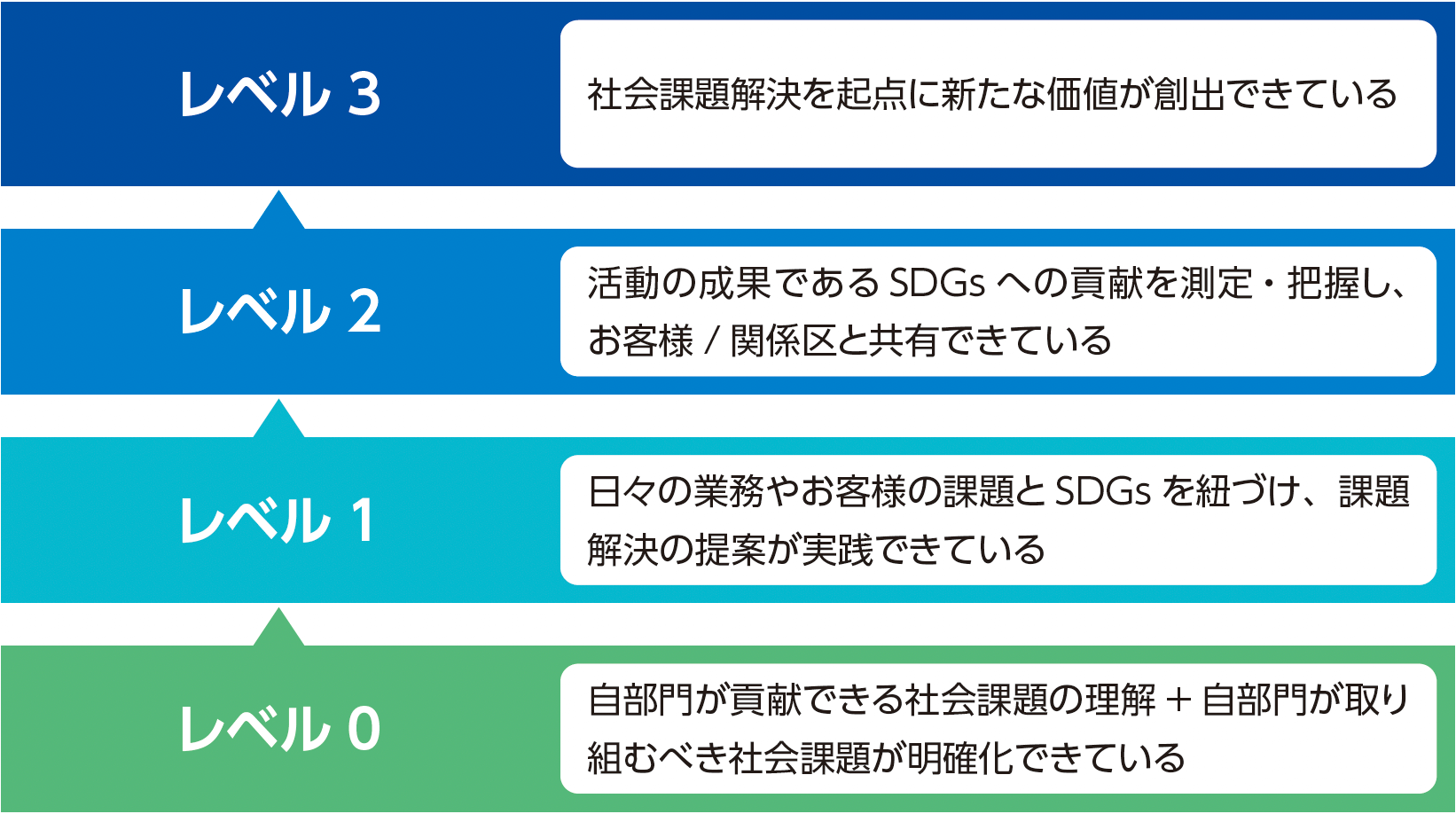

事業とSDGsの同軸化を推進するため、2018年から全員参加でSDGsへの貢献を実践する「SDGs強化月間」を実施しています。2022年度は6月に全社員がeラーニングのコンテンツを視聴。部門ごとに部門長がメンバーとディスカッションを行い、自部門の目指すレベル、それに向けた年間アクションを設定しました。

年度末には、各部門トップと役員による対話を実施。年間アクションの好事例と課題の共有・ディスカッションを行い、トップによる牽引の重要性を改めて確認しました。

●レベルごとの目指す状態