デジタルサイネージとは?仕組みから価格・活用メリットをご紹介

デジタルサイネージとは、駅や店舗、施設、オフィスなどに、ディスプレイやプロジェクターなどの映像表示装置を設置して情報を発信するシステムです。サイネージとは、看板や標識を意味する英語です。デジタルサイネージは、看板などの通常のサイネージの役割を液晶ディスプレイなどのデジタル機器で置き換え、さらにデジタルならではの機能をもたせたものと言えます

街角や店舗で見かけることの多くなったデジタルサイネージ。駅や店舗をはじめ、幅広い業種で利用が進められており、その機能やコンテンツも多様化しています。デジタルサイネージの市場規模も増加しているといわれており、今後も導入する事業者は増えていくことでしょう。そのような中、今デジタルサイネージの基本的な仕組みを知り、デジタルサイネージのマーケティング活用におけるメリットを知っておくことは有効といえます。今回はデジタルサイネージの仕組みや活用メリットなどをご紹介します。

デジタルサイネージとは

デジタルサイネージとは、駅や店舗、施設、オフィスなどに、ディスプレイやプロジェクターなどの映像表示装置を設置して情報を発信するシステムです。また、近年では、単にサイネージと言ってデジタルサイネージのことを指す場面も増えてきました。

駅や店舗での情報発信といえば、従来は紙のポスターや看板が一般的でしたが、デジタルサイネージは電子看板とも呼ばれるように、デジタル映像機器を用いることで、より多くの情報を、手軽に、タイムリーに発信できることから、近年大きな注目を集めています。

従来は駅構内で多く見られましたが、今では、スーパーマーケットやショッピングセンター、ドラッグストア、病院、ホテル・旅館、銀行、学校、オフィスなどあらゆるところに設置されています。

またデジタルサイネージは、ただの掲出物としてだけでなく、マーケティングの観点からの新しいコミュニケーションツールとしても活用されています。

デジタルサイネージの仕組み

デジタルサイネージは、ディスプレイを活用し、動画や静止画を表示するものです。その仕組みは大きく2種類あります。それはスタンドアロン型とネットワーク配信型です。

スタンドアロン型

ディスプレイ内蔵メディアプレイヤーなどの装置を単独で使用するもので、コンテンツを書き込んだUSBメモリーやSDカードなどを差し込んで、ディスプレイに表示する方法です。

ネットワーク配信型~オンプレミス型・クラウド型

デジタルサイネージ機器がネットワーク通信できるようにしておき、コンテンツをサーバへアップロードし、有線LANやWi-Fi™などのネットワークを通じて、ディスプレイに表示させる方法です。専用サーバを利用する「オンプレミス型」と、クラウド環境を用意し、そこにコンテンツを置いてコンテンツ配信を行う「クラウド型」があります。

これらの方法のうち、いま注目を集めているのが、クラウド型のネットワーク配信です。スタンドアロン型は手軽に始められる一方で、配信できるコンテンツは随時、手動で差し替える手間がかかる上に、複数拠点に同コンテンツを配信する際にも、一台一台の対応が必要になります。

一方でネットワーク型は、コンテンツをサーバにアップロードすれば、そこからネットワークを通じて複数拠点へ配信することができ、コンテンツの差し替え・更新も遠隔から容易に行うことが可能です。

このネットワーク配信型のうち、専用サーバを自社に導入するオンプレミス型は導入の手軽さに欠けますが、クラウド型は専用サーバ設置の手間もなく手軽に始められます。

デジタルサイネージのディスプレイサイズを選ぶ際のポイント

デジタルサイネージを導入検討する際、ディスプレイの設置向きを縦型・横型どちらにするか検討するだけでなく、サイズが多くあるため、どのサイズを選ぶべきかなのか、悩まれる方は多いのではないでしょうか?導入の目的や利用用途に沿って、ディスプレイのサイズや特徴を把握する必要があります。

縦型と横型のそれぞれの特徴

縦型のデジタルサイネージの場合、歩行者の目線の位置と合わせて設置ができるという特徴があります。

また店舗の入り口などに設置をすることで、看板のような役割を持ち、歩行者の視認されやすいと言えます。その他にも幅が狭い場所でも安定して設置ができるため、様々な場面で活用が可能となります。

横型のデジタルサイネージの場合、コンテンツの活用時に空白ができずにキレイに表示をすることが可能となり、その他にも高さを気にせずに、長い通路の壁やカウンターの上などに設置し活用することが可能となります。

一般的なディスプレイのサイズ

デジタルサイネージでの人気のサイズは、32インチ、42インチ、46インチ、55インチ、75インチです。

ここで注意しなければならないのが、インチ数が同じでも画面の大きさは異なるということです。インチ数は対角線の長さであるため、縦横比が変わってもインチ数が同じになる場合があります。そのため、ディスプレイのサイズを選ぶ際には、画面の縦横比とインチ数の2つの数値をチェックする必要があります。

主に販売されている画面の縦横比は「標準サイズ(4:3)」「ワイドサイズ(16:9)」がありますが、現在は「ワイドサイズ(16:9)」が主流となっています。

この中でも、街などの屋外でよく見るデジタルサイネージのサイズは50インチ~75インチの縦型が多いといわれています。

一方で屋内用で設置する場合は、40インチ~50インチとなっており、店内POPで活用する際は、10インチ~20インチの小型ディスプレイを活用し、商品紹介や情報提供を行っています。

屋外に設置するのか、屋内で設置するのかで、選ぶ際のサイズや目的が異なるため、まずは導入目的を明確にすることがディスプレイサイズを選ぶ際の重要なポイントとなります。

その他にも、デジタルサイネージで発信する情報をどのくらいの距離まで届けたいのかを考慮することも重要です。文字のサイズや視認性などもディスプレイごとに異なるので、導入する際は気にするようにしましょう。

デジタルサイネージの活用メリット

デジタルサイネージは、閲覧するユーザーにとってより多くの情報が得られ、利便性が高いというメリットがあります。視覚的に魅力的なコンテンツをリアルタイムで配信することで、顧客の関心をひきつけ、ブランド認知度を向上させるなど、具体的なデジタルサイネージ活用のメリットを紹介します。

特定のターゲットに訴求できる

デジタルサイネージは、特定のターゲットにとって適した最新の情報を配信することが可能です。従来の紙のポスターや看板とは異なり、時間帯に合わせてコンテンツを変更できたり、設置場所に合わせてコンテンツの出し分けができるなど、柔軟に対応することができます。

またセンサーやデータ分析ツールを組み合わせることで、デジタルサイネージは視聴者の属性(年齢、性別など)や行動に応じたコンテンツの調整が可能となるため、よりパーソナライズされた情報を発信でき、効果的なコミュニケーションを実現します。

動画による視認性の強化でユーザーを引き付けられる

デジタルサイネージでは、視認性を高めることで人を惹きつけることが可能です。

文字だけや静止画よりも、動画のほうが伝わりやすいことは周知の事実です。デジタルサイネージではさらに音声付きで動画配信することも可能です。通りかかるユーザーの目や耳を引く情報を発信することで、販促につながります。

看板・ポスターよりも差し替え工数がかからない

店舗では、デジタルサイネージを利用すれば、タイムセールや店舗ごとの個別販促施策なども容易に展開できます。クラウド型であれば、より導入やコンテンツ配信の手間やコストの削減が期待できます。なぜなら、ポスターや看板を活用する場合、大量の印刷や送付、貼りつけや廃棄の作業に手間やコストがかかる上に、配信できる情報も限られるためです。また専用サーバを利用したネットワーク配信型は導入に手間やコストがかかります。このことから、クラウド型はより販促活動における手間やコストの削減につながります。

リアルタイムでの情報更新・発信が可能

紙の印刷物やポスターの場合、情報を変更するためには印刷や設置の手間と時間がかかります。しかし、クラウド型のデジタルサイネージを活用することで、インターネットを介して遠隔からリアルタイムでのコンテンツ更新が可能となり、最新の情報をオンタイムに提供できます。顧客の関心を惹き続けるだけでなく、迅速な対応が求められる状況にも対応できます。

多拠点配信が容易に行える

企業が複数の店舗やオフィスを持っている場合、各拠点に同じ情報を一斉に配信することが求められる場面が多々あります。クラウド型のデジタルサイネージであれば、本部や本社から一括して各拠点に情報を配信できるため、情報の統一性が保たれ、情報の平準化を実現できます。

デジタルサイネージの構成

デジタルサイネージは、画面表示用のディスプレイの他、表示させるコンテンツ、コンテンツを配信するためのインターネット環境、STB(セットトップボックス)と呼ばれるコンテンツ受信装置で構成されます。デジタルサイネージを導入する場合、これらをシステムとしてどう用意し運用するかという検討が必要になります。

導入に必要なもの

リコー デジタルサイネージを導入するにあたり必要な、STB(セットトップボックス)のラインアップや、表示装置、サポートメニューなどをご案内しています。

デジタルサイネージの活用場所

デジタルサイネージは、伝達できる情報量が多く、内容も簡単に変更できることから、小売店舗やオフィス、工場の他、銀行や病院・自治体の待合室、外国人への対応が必要な場所などで、活用が広がっています。

オフィス・バックヤード

社員が自然に目にする場所に設置することで、社内の周知事項や共有情報を伝える手段として、またパソコンを保有しない従業員への情報共有ソリューションとして、デジタルサイネージをご活用いただけます。

店舗

集客、商品PR、店内の回遊促進などの売上向上や館内案内、キャンペーン情報の提供など、あらゆる目的でデジタルサイネージを活用いただけます。タイムセールなど、時間に合わせたコンテンツ配信も可能です。

自治体

自治体では写真や映像を駆使して地域の魅力をPRするツールとしてデジタルサイネージを活用いただけます。また、待合室でニュースや天気予報などのコンテンツを配信することで、退屈な待ち時間を快適にすることもできます。

デジタルサイネージ 活用シーン

街角やオフィスなどさまざまな場所で、デジタルサイネージを活用した新しい情報コミュニケーションがスタートしています。その場所やコンテンツの内容はさまざま。リコーは、利用シーンにあわせたベストなデジタルサイネージをご提案いたします。

タッチ操作からログを取得し、マーケティングデータとして活用可能

デジタルサイネージの中には、ユーザーが自らタッチして知りたい情報を操作して閲覧できるタッチパネル型もあります。タッチされた情報のログを取得することで、ユーザーの興味関心、疑問や不安事項を知ることができるため、マーケティングデータとして有効活用できます。

インバウンドとのコミュニケーションが容易

訪日外国人が急増している今、インバウンドマーケティングを実施している事業者は多くあります。そのような中、デジタルサイネージは非常に有用です。例えば、日本語が分からないお客様にデジタルサイネージを用いて外国語で案内すれば、言葉が通じず、店員とスムーズに話をすることが難しいユーザーに対しても、気軽な店舗利用、購買を促すことができます。

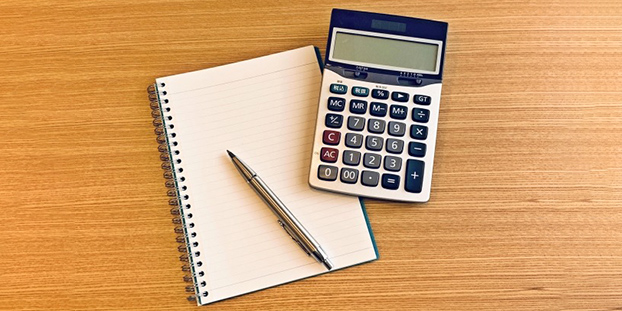

デジタルサイネージの価格相場

ディスプレイの価格や各種システムの価格がここ数年で急速に安価になってきたこともあり、デジタルサイネージは、様々なロケーションで導入が急速に進んでいます。

デジタルサイネージにおけるコストには、導入コストと運用コストの2種類があります。

①導入コスト

ディスプレイ

- ・

屋内用で10~40万円程度

- ・

屋外用で50~300万円程度

- ・

そのほか、スタンドや設置工事など

再生機器

- ・

USBメモリ1,000~3,000円

- ・

STB3~25万円程度

管理システム

- ・

CMSを利用する場合、月額数千円~1万円程度

②運用コスト

コンテンツ制作費用は、自社で行う場合と外部に依頼する場合で異なり、2~50万円程度まで幅があります。

導入前にこれらのコストを十分に検討し、事前に計画を立てることで失敗を防ぎ、スムーズな運用が可能となります。

デジタルサイネージの配信コンテンツ

デジタルサイネージの配信コンテンツには、静止画、動画、イラスト、Webページなど多岐にわたります。

目的や設置場所、ターゲット層に応じて制作・使い分けることで、有意義な情報発信や販売促進が可能です。

デジタルサイネージの配信コンテンツの一例を紹介します。

インフォメーションコンテンツ

最新のニュースやイベント情報、交通案内、天気などがあります。

販促コンテンツ

新商品やセール情報のほか、Instagramでのキャンペーン投稿をサイネージでも配信するなど、お客様の購買意欲を高めます。

災害/防災コンテンツ

地震や台風などの災害情報や避難指示の他、災害時の備えとしてとるべき行動や対処の方法といった防災教育コンテンツを配信し、安全確保をサポートします。

デジタルサイネージの導入事例

リコーのデジタルサイネージは、様々な業種での導入が進んでいます。

ここでは、店舗、工場、自治体での導入事例を紹介します。

ENEOS株式会社 様

アジアを代表するエネルギー企業であるENEOS株式会社様に、新規事業であるカーリース事業のプロモーションツールとして、リコーデジタルサイネージをご導入いただいております。

全国のENEOS店舗スペースに、大型モニター(55インチ)とタッチディスプレイ(21.5インチ)を設置。大画面でのコンテンツ配信と、タッチ操作によるインタラクティブな情報発信を組み合わせることで、カーリースの魅力をダイナミックに訴求されています。

また、タッチディスプレイを商談スペースへ設置し、営業の説明ツールとしてもご活用いただいております。

フジッコ株式会社 様

フジッコ株式会社鳴尾工場様では、外国籍の従業員も多く、働く環境で情報共有の課題を解決するために、リコーデジタルサイネージを導入いただきました。工場内の従業員動線上に8台のサイネージを設置し、動画や音声を用いて日本語、英語、ベトナム語の多言語コンテンツを配信されています。

デジタルサイネージの導入により、情報認知度が大幅に向上し、安全意識の向上や提出物の回収率の改善、従業員エンゲージメントの強化を実現。各製造部門がそれぞれのデジタルサイネージを管理し、コンテンツの作成から配信までを担当する体制が整えられています。

川棚町役場 様

川棚町役場様は新庁舎建設に伴い、リコーデジタルサイネージを導入いただき、大量のポスターをデジタル化しクラウドに集約されたことで、情報発信の効率化と業務負荷の軽減を実現。平時には防災情報を配信し、有事には災害情報を自動配信することで地域の安全・安心強化につなげられています。

デジタルサイネージを正面玄関や待合ロビーなどに設置。中でも、「町民交流スペース」に設置された75インチの大型ディスプレイでは、町を空撮した映像など町民の方も見たことがないような川棚町の風景をダイナミックに配信されています。今後も町民交流スペースでのオリジナルコンテンツ配信を進め、地域の交流促進に活用される予定です。

まとめ

デジタルサイネージは、従来のポスターや看板にはないタイムリーかつターゲットにマッチした情報を配信できる、優れたコミュニケーションツールであり、またマーケテイングツールです。すでにさまざまな場所に設置されており、コンテンツも多様化しています。業種問わず、自社のターゲットに合ったコンテンツを、最もマッチする方法で配信することでコミュニケーションやマーケティングの成果を出すことができます。

リコーでは、複数拠点にも配信しやすいクラウド型デジタルサイネージを取り扱っています。ディスプレイ選定から機材設置、コンテンツ作成、配信・運用までお客様に合わせて対応可能。多くの導入実績に基づいたトータルソリューションとなっています。さらに、コロナウイルス関連情報コンテンツも期間限定でご提供していますので、ご検討中の方は、下記のページよりお気軽にお問合せください。

関連コラム

デジタルサイネージ 業種・業態別ソリューション

店舗からホテル、病院、銀行、学校、オフィスまで、デジタルサイネージ(電子看板)の業種・業態別のソリューションをご紹介します。

デジタルサイネージ関連情報

デジタルサイネージまるわかりガイド

デジタルサイネージの特長や活用目的、実際に導入されたお客様の声などをわかりやすくまとめた“デジタルサイネージ まるわかりガイド”をご用意いたしました。

ぜひご一読ください!

-

デジタルサイネージとは

-

コンテンツ配信の3つのパターン

-

4つの活用法

-

業種・業態別活用例

-

リコーのデジタルサイネージのご紹介

(特長、導入に必要なもの、コンテンツ配信の流れ、機能紹介) -

お客様の声~こんな活用をしています!

-

その他無料ダウンロード資料のご案内

カタログダウンロード

購入をご検討中のお客様へ

購入をご検討中のお客様へ

ご購入前のお問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。