AFM-IRを用いた、微小領域の有機組成解析

これまで見えなかったミクロな組成分布や微小異物の成分を見える化し、

材料開発や故障解析、メカニズム解明に貢献

従来の顕微IR(赤外分光法:Infrared Spectroscopy)では空間分解能が数µmであり、微小成分の分析には限界がありました。さらに細かいもの分析したいというニーズに答えるため、AFM-IR(Atomic Force Microscope based Infrared Spectroscopy)というAFMとIRを組み合わせた測定技術を導入しました。

AFM-IRは従来の顕微赤外分光法と比較して高い空間分解能(100 nm程度)でスペクトルやマッピングが取得可能であるため、これまで分析が難しかったミクロな組成や微小異物の成分推定が可能になりました。

困り事/実践効果

| 困り事 | 実践効果 |

|---|---|

| 従来の顕微IRでは有機複合材料中の微小領域の成分分布や微量成分が分からない。 | 有機複合材料中の組成分布を100 nmの空間分解能で可視化し、微小部位の成分を推定した。 |

| 従来の顕微IRでは微小異物の成分が分からない。 | 微小領域の異物について1 μm以下領域のIR分析が可能となり、故障解析やメカニズム解明に貢献した。 |

設計現場での困り事・課題

有機複合材料中のミクロな組成分布が分からない、微小異物の成分が分からない

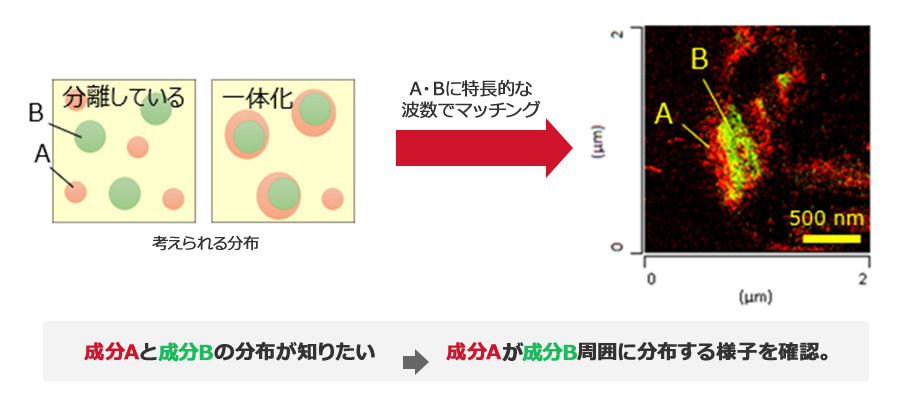

従来の顕微IRでは空間分解能が数 μmのため、試料内に複数の微小成分が混在している場合、分解能が足りず、成分AとBの分布が分かりませんでした。また、成分推定もできませんでした。

そのため、他の代替案(STXM計測やSEM・TEM観察)で対応するなどしていましたが、区別できない類似した有機物もありました。

解決したこと

有機複合材料中の組成分布を100 nmの空間分解能で可視化、微小部位の成分推定

AFM-IRの原理は、先端に探針がついたカンチレバーで試料の表面をなぞり、波長可変の赤外光を照射し、試料が特定の赤外光を吸収した際に探針が上下に振動することで、その変異を検出することができます。

取得したAFM-IRスペクトルは顕微IRスペクトル(データベースが豊富)とほぼ同等であるため、弊社内のデータベースを活用することで成分推定が可能となりました。

これまでは、成分Bの周囲に成分Aを分布させるよう材料設計した場合、成分が似ていることから確認する方法がありませんでした。AFM-IRを用いて成分A・Bに特徴的な波数でマッピングすることで、成分Bの周囲に成分Aが分布する様子を確認することできるようになりました。

このように、材料開発や故障解析、メカニズム解明に役立てることが可能となりました。

こんな方にお役立ちできます

- 従来の顕微IRでは分析が難しい有機複合材料中のミクロな組成分布(~100nm)を知りたい。

- 従来の顕微IRでは分析が難しい微小異物の組成分析をしたい。

- 微小領域の成分分布や微量成分を可視化することで、材料開発や故障解析、メカニズム解明に役立てたい。

お問い合わせ

製造業の現場での困り事をお伺いし、課題解決につながるご提案をいたします。

お気軽にお問い合わせください。