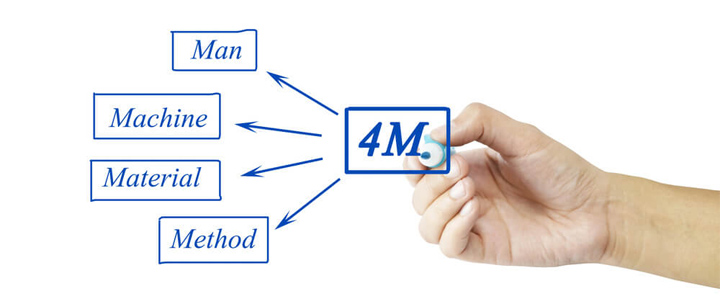

製造業において、品質・生産性・効率性の向上を追求する際に欠かせない「4M」というフレームワークがあります。4Mとは、Man(人)、Machine(機械)、Material(材料)、Method(方法)の頭文字をとったもので、製造現場での問題解決や改善活動の基本となる要素を表しています。これらの要素を適切にマネジメントし、バランスよく最適化することが、製造業における競争力の維持・向上につながるのです。

この4Mの考え方は、1960年代に日本の製造業が世界的な競争力を獲得していく過程で確立され、現在でも製造現場のマネジメントにおいて重要な指針として活用されています。本記事では、4Mについて分析のやり方を詳しく解説します。

4Mとは

製造業において、4M は、製品の品質や生産効率に影響を与える4つの要素を指す言葉です。それぞれの頭文字をとって名付けられており、製造現場の改善や問題解決に広く活用されています。

Man(人)

作業者そのものだけでなく、作業者のスキル、経験、教育、モチベーションなども含まれます。人材の配置や教育、モチベーションの維持は、製品の品質に直接的な影響を与えます。

Machine(機械)

生産設備、工具、測定器など、製造工程で使用されるすべての機械設備を指します。機械の性能、メンテナンス状況、配置などが、生産効率や製品の品質に影響を与えます。

Material(材料)

生産設備、工具、測定器など、製造工程で使用されるすべての機械設備を指します。機械の性能、メンテナンス状況、配置などが、生産効率や製品の品質に影響を与えます。

Method(方法)

製造工程における作業手順、標準作業手順書、品質管理の方法など、製造プロセス全体を指します。作業方法の改善、標準化、効率化は、生産性向上や不良品の削減につながります。

3Sや5S との違いについては以下の記事よりご確認ください。

関連記事:3S活動とは?工場(製造業)における意味や目的、進め方を解説

関連記事:5Sとは?製造業が5Sに取り組む理由とその重要性とは

製造業と物流業では4Mの構成要素が異なる

製造業と物流業では、同じ4Mという考え方を用いながらも、その構成要素の具体的な内容が異なります。製造業では「Man(人)」「Machine(機械)」「Material(材料)」「Method(方法)」という要素で生産活動を管理しているのに対し、物流業では「Man(人)」は共通しているものの、「Machine」は倉庫や作業場などの現場環境を、「Material」は取り扱う商品の特性を、「Method」は入出荷や保管などの作業内容を指しています。

このような違いが生じる理由は、製造業が製品を作り出すという価値創造に重点を置いているのに対し、物流業は商品の保管や輸送という価値の移転に焦点を当てているためです。

そのため、それぞれの業態に応じた4Mの解釈と運用が必要となり、これらの違いを理解することで、より効果的な業務改善や品質管理が可能となります。各業態の特性に合わせた4Mの適切な理解と活用が、業務効率の向上と品質の維持に不可欠なのです。

4M分析とは

4M分析とは、製造現場や業務プロセスで発生する問題や課題の原因を、Man(人)、Machine(機械)、Material(材料)、Method(方法)という4つの要素から体系的に分析する手法です。各要素が問題にどのように関連し、影響を与えているのかを詳細に検証することで、真の原因の特定と効果的な改善策の立案を可能にします。

この分析手法の大きなメリットは、問題の原因を漏れなく、また偏りなく検討できることにあります。例えば、一見すると作業者のミスに見える問題でも、4M分析を行うことで、実は作業手順の不備や設備の不具合が根本的な原因であることが判明するケースもあるのです。

さらに、チーム全体で分析を行うことで、多角的な視点からの意見を集約でき、より効果的な改善策を見出すことができます。このように4M分析は、継続的な改善活動の基盤となる重要なツールとして広く活用されています。

4M分析のやり方

4M分析は、製造現場における問題解決のための強力なツールです。この手法を効果的に活用することで、製品の品質向上、生産性の向上、コスト削減に貢献することができます。

一般的には、以下のステップで進めていきます。

1.問題の特定

問題の特定では、現場で発生している問題や課題について、具体的な事実やデータを収集し、その問題が与える影響の範囲や深刻度を明確にします。問題の状況を定量的に把握することで、改善後の効果測定の基準となります。

2.原因の分析

原因の分析では、特定された問題に対して、Man、Machine、Material、Methodの各要素がどのように関連しているかを詳細に検討します。各要素について「なぜそうなるのか」を繰り返し問いかけることで、表面的な原因だけでなく、根本的な原因を突き止めます。

3.対策の立案

策の立案では、分析で特定された原因に対して、実現可能で効果的な改善策を考案します。短期的な対処療法的な対策と、長期的な再発防止策の両面から検討を行い、優先順位をつけて実行計画を策定します。

4.効果の検証

効果の検証では、実施した対策が期待通りの効果を上げているかを確認します。問題特定時に収集したデータと比較することで、改善の効果を定量的に評価し、必要に応じて対策の見直しや追加の改善を検討します。

4M分析の書き方

4M分析は、問題を体系的に捉え、改善策を導き出すための有効な手法です。ただ、分析結果をどのようにまとめるかで、その後の改善活動の質が大きく変わってきます。

ここでは、4M分析の書き方について、より具体的に解説していきます。

問題を明確化する

4M分析を始める際、まず問題の明確化が重要です。問題を具体的に定義するとは、「品質が悪い」といった曖昧な表現ではなく、「製品Aの不良率が先月から5%上昇している」というように、数値やデータを用いて客観的に問題を表現することを意味します。

また、問題の範囲を限定することも不可欠です。例えば、「製造ライン全体の生産性が低い」という漠然とした問題設定ではなく、「午前10時から12時の間に、製造ライン3番での生産速度が目標値を20%下回っている」というように、時間、場所、対象を具体的に特定します。このように問題を明確に定義し、範囲を限定することで、より効果的な原因分析が可能となり、的確な改善策を導き出すことができます。さらに、改善後の効果測定も容易になるという利点があります。

4Mの各要素に沿って原因を洗い出す

4M分析を書く際には、まず問題に関連する全ての要因を4つの要素に分類しながら体系的に整理していきます。

<例>製品Aの不良率が高い問題

※横にスクロールしてご覧ください

| 4M | 原因 | 根本原因 |

|---|---|---|

| Man(人) | 作業者のスキル不足 | 作業手順書がわかりにくい |

| Machine(機械) | 機械の精度不足 | 機械の定期点検不足 |

| Material(材料) | 材料の品質低下 | サプライヤーの品質管理が不十分 |

| Method(方法) | 検査方法の不備 | 検査項目が不足している |

Man(人)の観点からは、作業者のスキルレベル、経験、教育状況、疲労度、注意力などの人的要因を検討し、Machine(機械)については、設備の性能や精度、メンテナンス状態、治工具の状態などの機械的要因を書き出します。

Material(材料)の面では、原材料の品質、規格との適合性、保管状態、劣化状況などの材料に関する要因を挙げ、Method(方法)については、作業手順の適切さ、標準作業の遵守状況、管理方法の妥当性などの方法論的な要因を記載します。

これらの要因を書き出す際には、できるだけ具体的な表現を用い、定量的なデータがある場合はそれも含めて記載することで、より正確な分析と効果的な改善策の立案につなげることができます。各要素間の相互関係にも注目し、それらの関連性も含めて記述することが重要です。

原因に優先順位を付ける

4M分析において原因の優先順位付けは、限られたリソースで効果的な改善を実現するために重要なステップです。この過程では、主に以下の3つの手法を組み合わせて活用します。

- ● パレート図

- ● ブレインストーミング

- ● 5Why分析

まずブレインストーミングで、チームメンバーの知見や経験を活かし、できるだけ多くの潜在的な原因を出し合います。次に、それぞれの原因について5Why分析を行い、「なぜそうなったのか」を5回程度掘り下げることで、表面的な問題から根本的な原因を特定していきます。

そして、特定された原因の影響度を定量的に評価するためにパレート図を作成します。これは、問題の発生頻度や損失金額などを棒グラフで示し、累積比率を折れ線グラフで表したものです。パレートの法則(全体の8割の問題は2割の原因から生じている)に基づき、影響度の大きい原因から優先的に対策を講じることで、効率的な改善活動が可能となります。

改善策を立案する

4M分析において改善策を立案する際には、BRAI法とSWOT分析を組み合わせることで、より効果的な対策を導き出すことができます。

BRAI法では、Best(理想的な状態)、Reality(現実の状態)、Assessment(両者のギャップ分析)、Implementation(実行計画)の順で検討を進めます。まず理想的な状態を明確にし、現状とのギャップを分析することで、具体的な改善の方向性が見えてきます。

一方、SWOT分析では、改善策を実施する際の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を分析します。これにより、4Mの各要素における改善案の実現可能性や潜在的なリスクを事前に評価することができます。

これら二つの分析手法を組み合わせることで、理想と現実のギャップを埋めつつ、実行可能性の高い改善策を立案することが可能となります。また、改善策の優先順位付けや実施スケジュールの策定にも役立ちます。

改善策の実施と効果検証

最後に、4M分析の実施後の改善策の展開と効果検証について説明します。

まず計画段階では、分析で特定した問題に対する改善策の実施スケジュール、必要な人員や予算、達成目標などを具体的に設定します。この際、数値目標を明確にし、効果測定の基準を定めることが重要です。

実行段階では、策定した計画に基づいて改善策を実施します。この際、関係者全員に改善の目的や手順を周知し、必要なトレーニングを行います。また実施状況を記録に残し、途中経過も把握します。

検証段階では、設定した目標に対する達成度を測定します。改善前のデータと比較し、効果を定量的に評価します。期待した効果が得られない場合は、その原因を分析し、改善策の修正を検討します。

このように計画(Plan)、実行(Do)、検証(Check)のサイクルを回し、必要に応じて改善策を見直す(Action)というPDCAサイクルを継続的に実施することで、より効果的な改善活動を実現可能です。

4M分析を書くときのポイント

効果的な4M分析を行うためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

客観的なデータに基づいて分析する

4M分析を効果的に実施するためには、主観的な推測や印象ではなく、客観的なデータに基づいた分析が不可欠です。例えば、不良品の発生数、生産にかかる時間、作業の標準時間からのズレ、機械の稼働率、材料の使用量、作業者の習熟度などの定量的なデータを収集し、それらを分析の基礎とします。

このように具体的な数値データを活用することで、問題の大きさや影響範囲を正確に把握でき、また改善後の効果測定も明確に行うことが可能です。さらにデータを時系列で分析することで、問題発生のパターンや傾向を見出すことも可能となり、より的確な改善策の立案につながります。

関係者全員で意見交換を行う

4M分析を効果的に実施するには、現場の作業者から管理者まで、様々な立場の関係者が参加する意見交換が重要です。現場作業者は日々の業務で直面する具体的な問題点や改善のヒントを持っており、一方で管理者は組織全体の視点から経営資源の配分や長期的な影響を考慮することができます。

このように異なる視点や経験を持つメンバーが一堂に会して議論することで、より包括的な問題の把握が可能となり、実践的で効果的な改善策を見出すことが可能です。

また、関係者が分析プロセスに参加することで、改善活動への当事者意識が高まり、実施段階での協力体制も強化されます。

シンプルにまとめる

4M分析の結果をまとめる際の重要なポイントは、分析内容を簡潔かつ明確に記述することです。専門用語や複雑な表現を避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉を使用し、各要素(Man、Machine、Material、Method)における問題点と改善案を明確に関連付けて記述します。

また、図表やチャートを効果的に活用することで、分析結果の視覚的な理解を促進できます。特に因果関係や優先順位を示す際には、矢印や色分けなどを用いて関係性を明確に表現することが有効です。これにより、現場作業者から管理者まで、すべての関係者が共通の認識を持って改善活動に取り組むことが可能となります。

改善策の実行計画を具体的に立てる

4M分析に基づく改善策の実行計画では、具体性と実現可能性を重視した内容を明確に記述することが重要です。まず、改善活動の期限(いつまでに)を設定し、担当者や責任者(誰が)を明確に定めます。また、具体的な実施内容(何を)については、作業手順や使用する道具、必要な予算など、詳細な実施方法(どのように)まで落とし込みます。

例えば「作業手順書を改訂する」という改善策であれば、「12月末までに(期限)、製造課の田中さんが(担当者)、現場作業者の意見を収集したうえで(方法)、作業手順書の見直しと更新(具体的な実施内容)を行う」というように、具体的なアクションプランとして記述します。

このように具体的な計画を立てることで、実行段階での混乱を防ぎ、確実な改善の実施が可能となります。

工場における4M分析の事例

ここでは、具体的な事例を交えながら、4M分析の活用方法とポイントについて解説します。

自動車製造業の事例

ある自動車製造業を主軸とする企業では、4M分析の具体例として、Man(人)の分析ではワークサンプリング手法を用いて、作業者の動作を瞬間的に観測し、正味作業と非正味作業を統計的に把握しています。この分析により、作業のムダを特定し、改善につなげているのです。

また、Machine(機械・設備)、Method(方法)、Material(原材料)についても、それぞれの状況を見える化することで、人や設備に関するムリ・ムラ・ムダの発生を防いでいます。例えば、アンドンシステムを活用して機械の異常を可視化し、作業者が迅速に対応できる体制を整えるなどです。これらの分析と見える化により、生産性向上と品質改善を実現しています。

食品製造業の事例

工場の工程管理においても、4M分析は生産工程の見える化を通じて課題を明確にする手法として活用されています。モノ(製品・材料)、4M(人、機械、材料、方法)、情報の3要素を中心に、生産の進捗状況、ロス率、在庫状況などの課題を分析します。

これらの分析結果を従業員間で共有し、原材料の仕入れや在庫管理、原材料の歩留まり率、トレーサビリティなどの改善に活用しています。このように4M分析は、製造現場の生産性向上と品質管理の両面で重要な役割を果たしており、システムを活用することでより効率的な工程管理が可能となっているのです。

品質管理について詳しく知りたい方は以下の記事よりご確認ください。

関連記事:製造業における品質管理とは?内容や課題・成功させるためのポイントを解説

まとめ

4Mとは、製造業における品質・生産性・効率性の向上を追求するためのフレームワークで、Man(人)、Machine(機械)、Material(材料)、Method(方法)の4要素から構成されています。1960年代に日本の製造業で確立されたこの手法は、製造現場での問題解決や改善活動の基本として現在も活用されています。各要素を適切にマネジメントし、バランスよく最適化することで、競争力の維持・向上につながります。特徴として、業種によって各要素の解釈が異なり、例えば物流業では「Machine」は倉庫や作業場などの現場環境を指すなど、業態に応じた柔軟な運用が行われています。

以下の資料では、リコーの社内実践で成果につながったDX事例を一挙にご紹介。製造や物流、販売業務の課題解決を支援するリコーの実践事例をご紹介。入出庫管理や工程管理、資産・備品管理の改善ポイントがわかります!