近年、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進む中、業務の効率化や自動化を実現する技術としてRFID(無線識別技術)が注目されています。特にUHF帯RFIDは、長距離の通信が可能であり、物流・製造・小売業界を中心に幅広く活用されています。

しかし、UHF帯RFIDを最大限に活用するためには、現場環境に適したアンテナの選定が重要です。

本記事では、UHF帯RFIDアンテナの「偏波」「利得」「指向性」などのスペックを解説し、適切なアンテナの選び方を紹介します。リコーのRFIDソリューションを活用すれば、より高精度なデータ取得が可能となり、DXの推進にもつながります。

製造業のDXについて、詳しく知りたい方は以下の記事もご参考ください。

製造業におけるDXとは- DX推進の課題や成功のポイントとは

製造業のDX取り組み事例4選をご紹介

UHF帯のRFIDアンテナ選びの難しいところ

UHF帯のRFIDのアンテナは各社より様々な製品が販売されています。

アンテナは製品ごとにそれぞれ特性が異なっており、現場での使い方にあったアンテナを使用しなければ十分な性能を発揮することができません。

アンテナのカタログを見ると製品によってはスペックがいろいろと書かれていますが、今回はこのスペックについて解説していきます。

偏波

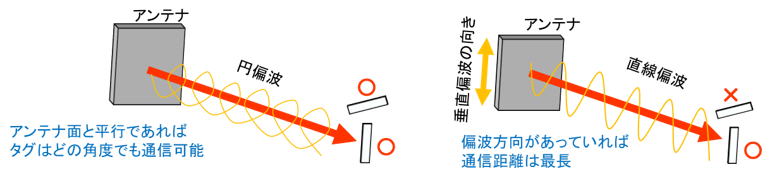

アンテナのモデルには「円偏波」と「直線偏波」があります。偏波とは電波の波の向きになります。

円偏波アンテナは波が旋回して放出され、直線偏波は同一方向で放出されます。この波の向きはタグの向きと密接に関係してきます。直線偏波は偏波方向とタグの向きがあっていなければ交信できませんが、長距離の交信ができる特性があります。タグの向きをそろえられるような運用の場合、直線偏波が向いており、タグの向きがバラバラになってしまうような場合には円偏波が向いています。

利得

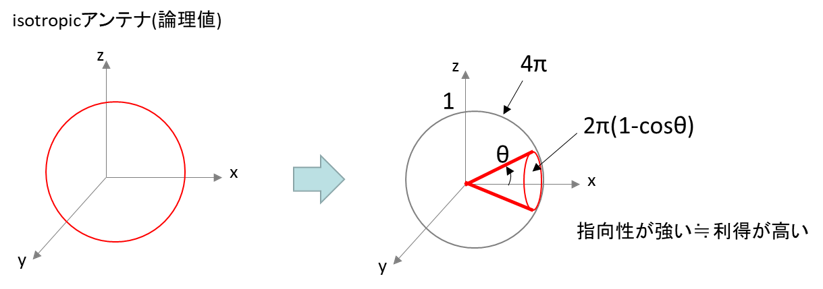

それぞれのアンテナのカタログを見ると利得という数値がdBi、dBicなどという単位で書かれています。この利得とは、電波の鋭さを示す数字となります。具体的には、同一電界において非測定アンテナと基準アンテナでの受信電力の差をdB(デジベル)で表したもの、となります。

RFIDで無線通信を行う場合、アンテナから360°全方位に向けて電波を放射する用途はほぼなく、電波を集めてアンテナの正面に向けてのみ電波を放出することでより効率的に電力を使うことができるようになります。この方向性を指向性など呼びます。指向性の強ければ正面方向に対してより長距離で交信できるようになりますが、読み取れる範囲は狭くなります。この指向性の強さが利得の高さになります。

理論上の完全無指向性アンテナ(360°均一に電波を放出するアンテナ)と比較した場合の利得の単位がdBi、1/2波長のダイポールアンテナと比較したときの単位はdBdと表記します。

dBiは、dBdよりも2.14dB大きな値となります。

また、カタログにはdBiではなく、dBicと記載される場合があります。円偏波アンテナの場合、放射面のyz方向は新円にならずに歪むことがほとんどです。この歪みを補正した値がdBicと表記されます。

日本の電波法ではリーダライタから出力する電力の上限値が1W、アンテナから出力される出力の上限値(EIRP)の上限が4Wまでとなっております。したがって、利得の高すぎるアンテナは使用することができない場合があり、国内では販売されていないか、途中に減衰器をつけることが義務付けられています。またdBという単位は10を底とする対数として表記するため、0dBで等倍、3dBで2倍の値となります。

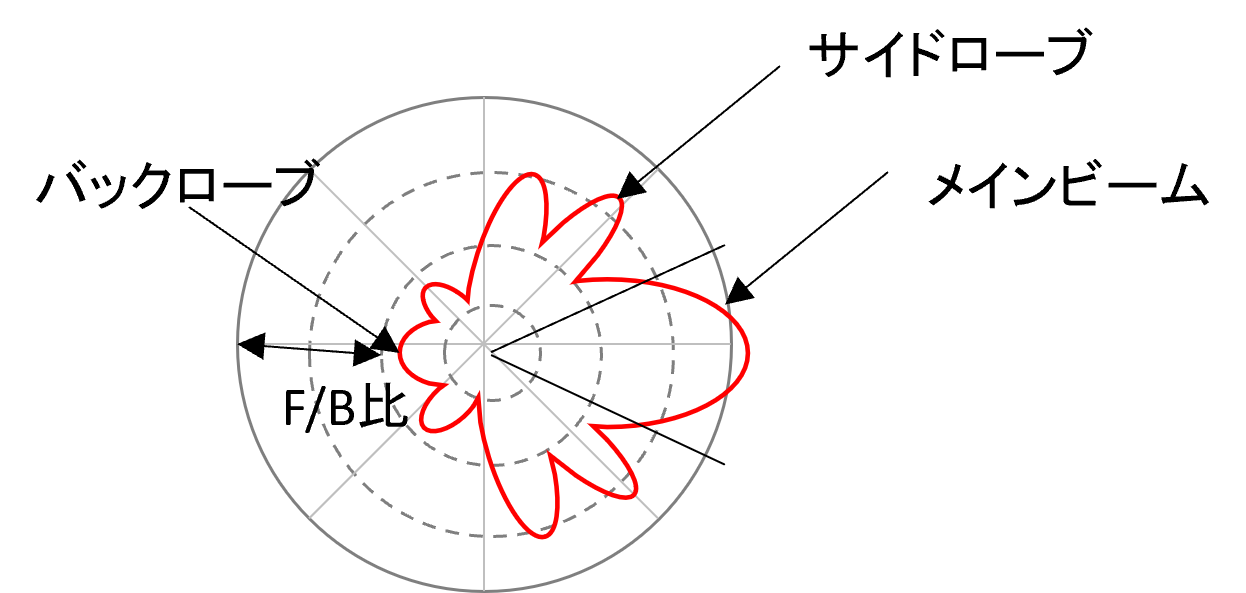

指向性

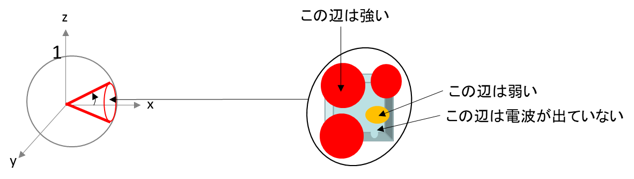

指向性は利得で説明できますが、製品によってはビーム幅や電波放射の図が記載されているものもあります。このビーム幅や図は利得最大値より3dB下がった角度幅、つまり電力が最大値の半分になる幅で表現します。したがって、このビーム幅の外側には電力が放出されず、内側にのみ電力が放出することを示す値ではないことに注意が必要です。

アンテナ選定におけるその他の注意点

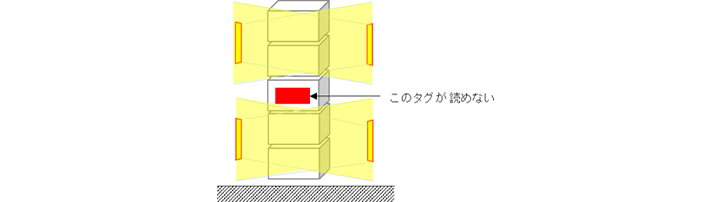

アンテナ選びにおいてアンテナの大きさや形状も重要なポイントとなります。小さなアンテナを使うとRFタグからの応答電波を拾えず、交信できないこともあり、また、ゲートを作る時などはアンテナとアンテナの隙間にRFタグが入り、交信できないこともあります。

外的要因として、特に屋外に設置する場合の防水性が必要になる場合やフォークリフトなど重量物が頻繁に通過する場所では衝突による破損防止が必要になる場合もあります。アンテナの重量によっては物理的な設置が困難な場合もあるでしょう。

アンテナの精度

カタログに載りにくい特性として電波のムラがある場合があります。アンテナ面から完全に均一に電波を放出することは技術的に難易度が高く、場所によって読み取りにくいこともあります。

近傍界

UHF帯では遠くまで読み取ることができるため、その機器を使用すれば至近でも読み取ることができると考えがちですが、電磁界には近傍界と遠方界というものが存在し、近傍界は電波よりも電磁誘導の特性が強く出るという特性があります。その距離は2π/λであり、UHF帯では約50mmです。つまり、50mm以下の距離では読み取り性能が極端に低下する場合があります。タグポストやタッチ式で使用したい場合には、近接アンテナと呼ばれる製品があるのでこれらを選択すべきです。

ケーブル損失

リーダとアンテナを接続する同軸ケーブル内で電力は減衰します。長いケーブルを使うとより減衰量はますので、ケーブルの損失も考慮する必要があります。ケーブルの損失はdB値で記載されることが多いですが、メーカやサプライヤによっては記載のない場合があります。3dB程度の損失のある(=電力が半分になる)製品もあるため、確認する必要があります。なお、前述した電波法のEIRP 4Wにはケーブルの損失分も含みます。

実装にあたって

実際に使うためにはRFタグ側の性能や取り付け方、周囲の使用環境によって想定した読み取り状態にならない場合がほとんどです。UHF帯をうまく使うためには機器を購入する前に事前にテストすることが必須であるといえます。

リコーでは「電波計測サービス」と称し、事前にお客様環境へ機器とサンプルのRFタグを持ち込み読み取りテストを行いレポーティングするサービスを実施しております。

リコーのRFIDのご紹介

リコーでは、お客様の現状業務をヒヤリングし、適切な機器の選定からシステム提供まで、お客様の環境にあったRFIDソリューションをトータルにご提案いたします。

複数メーカーのRFIDリーダー・ライターと各種業務システムをスムーズに接続するミドルウェアや、RFタグ内蔵のリライタブルシート及びそのプリンターなど独自の商品ラインナップとパートナー商材を組み合わせて、お客様に最適なRFIDソリューションを提案し、製造・物流・販売現場における業務の変革を支援します。

300事業所を超える現場に導入実績があるリコーにお任せください。

RFIDについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご参考ください。

RFIDとは何か?その仕組みと活用例を紹介

RFIDゲートとは?導入のメリットやデメリット・注意点を解説

在庫管理にRFIDを導入するメリット・デメリット|製造業の事例も紹介

まとめ

UHF帯RFIDアンテナの選定は、RFIDシステムの性能を最大化する上で重要なポイントです。適切なアンテナを選ばないと、通信距離の不足や電波のムラによる読み取りミスが発生し、業務効率の低下につながる可能性があります。本記事では、「偏波」「利得」「指向性」といった主要スペックの違いや、それぞれの特性を考慮した適切な選定方法について解説しました。

特に、設置環境や業務の運用方法に応じた選択が重要です。リコーでは、お客様の業務環境に応じた最適なRFIDソリューションを提供し、DXを支援しています。RFID導入を検討する際は、事前のテストを行い、最適な機器を選定することが成功の鍵となります。