企業の持続可能な成長を実現するために、デジタルトランスフォーメーション(DX)とサーキュラーエコノミー(循環型経済)の推進は不可欠な要素となっています。

近年、多くの企業が環境負荷の低減と資源の有効活用を目指し、製造・物流のDXを進める中で、RFID(無線識別技術)が大きな役割を果たしています。

RFIDを活用することで、製品のライフサイクル全体を可視化し、リユースやリサイクルのプロセスを効率化することが可能になります。本コラムでは、サーキュラーエコノミーの概念と、それを支えるRFID技術の優位性について解説し、企業が取り組むべき方向性を探ります。

製造業のDXについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご参考ください。

製造業におけるDXとは- DX推進の課題や成功のポイントとは

製造業のDX取り組み事例4選をご紹介

目次

サーキュラーエコノミーとは

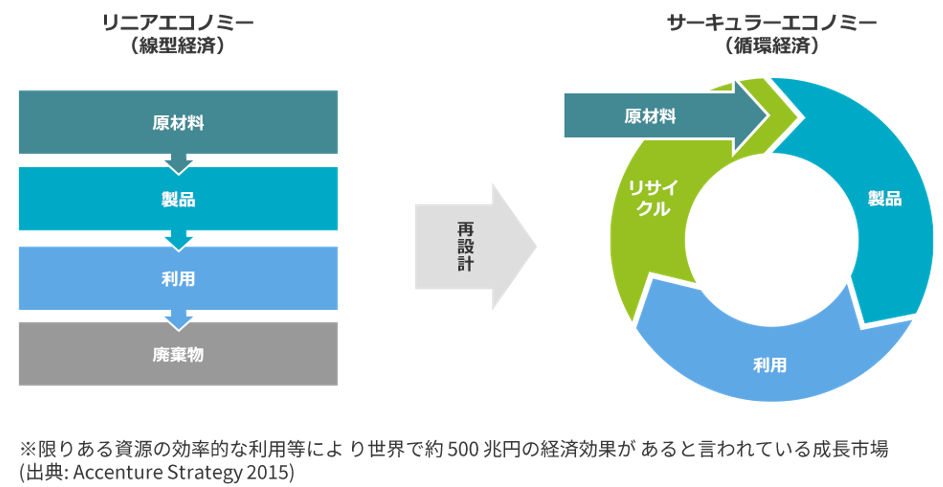

サーキュラーエコノミーとは、「循環経済」とも呼ばれ、製品・素材・資源の価値を可能な限り長く保全・維持し、廃棄物の発生を最小限化する経済システムのことを意味します。

従来の3R(Reduce、Reuse、Recycle)の取り組みに加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化などを通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止などを目指すものです。

サーキュラーエコノミーが注目されるようになった背景には、重大な環境問題があります。

世界中で拡大し続けている大量生産・大量消費型の社会が自然の回復力を上回る事態となっており、早急に世界全体で環境問題に取り組まなければならない状況です。

このような背景により従来の直線経済から脱却し、循環型経済への転換が求められています。

日本においても、2020年の「循環経済ビジョン」から、サーキュラーエコノミーを目指す取り組みが始まっており、すべての企業で取り組まなければならない社会課題といえます。

サーキュラーエコノミーの3原則

サーキュラーエコノミー(循環型経済)の3原則は、エレン・マッカーサー財団が提唱する概念であり、持続可能な経済を実現するための基本的な考え方です。これらの原則をもとに、企業や社会全体が循環型のビジネスモデルへと移行することが求められています。

1. 廃棄物と汚染を出さない設計(Design out waste and pollution)

従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済から脱却し、製品の設計段階から廃棄物や汚染を最小限に抑えることを目指す。これには、エコデザイン、持続可能な材料の使用、省エネルギー設計などが含まれます。たとえば、生分解性素材の活用や、製造プロセスでのエネルギー消費・排出ガスの削減が該当します。

2. 製品と資源をできるだけ長く使う(Keep products and materials in use)

製品の寿命を延ばし、使用後もリユース(再利用)、リマニュファクチャリング(再生製造)、リサイクルを通じて、資源の価値を維持することが重要。これにより、新たな資源採掘や廃棄コストの削減が可能になります。企業においては、製品のメンテナンスサービス、レンタル・シェアリングビジネス、モジュール設計などが有効な手段となります。

3. 自然のシステムを再生する(Regenerate natural systems)

単に環境負荷を減らすだけでなく、自然環境を回復・再生することを目指す。再生可能エネルギーの利用、土壌や水の再生、有機廃棄物の堆肥化など、自然の循環プロセスを強化することが含まれます。例えば、農業や林業における持続可能な資源管理や、企業が再生可能エネルギーを積極的に導入することが該当します。

サーキュラーエコノミーにおける自動認識技術

サーキュラーエコノミーの実現に際しては設計段階からリユース、リサイクルを視野に入れて製品を設計する必要が生じます。また、3Rの取り組みにおいて製品を回収し、リユース、リサイクルしていくことは必須です。

リユースし、新たな付加価値を提供するためには、回収した製品の品質を維持した状態で新たな価値の元に再使用することが必要条件になるといえます。そのためには製品の使用回数などコンディション情報を正確に把握する必要があります。これは商品コードによって実現することは不可能であり、1つ1つの商品に対して情報を適切に取得する必要があります。

また、リサイクルするにあたっては部品単位に分別し、その構成情報をもとに分解し、再使用することが求められます。

つまり、リユース・リサイクルを実施するにあたりそのアイテムの個体識別情報を取得する手段と個体の構成情報、使用履歴をデータベース化し、現物と照合する仕組みを持つことが必須であるといえます。

この「個体識別情報」を付与し、自動的に取得するための技術がバーコードやRFIDに代表あれる「自動認識」です。設計段階でリユース・リサイクルを求められる構成単位に個体識別情報を記載したバーコードやRFIDのようなデータキャリアを付与することで、回収後のオペレーションを容易にすることができるでしょう。

RFID技術の優位性

RFID技術の特徴の1つとして必ずあげられるのが、防汚性(汚れていても読取ることができる)です。

商品の中には市場を流通し、使用される中で汚れてしまい、ラベルなどの情報が判読できなくなることが想定できます。RFIDはすべて電子データとして扱われるため、RFタグが破損しない限り汚れていても読取ることができます。このことは自動認識技術・データキャリアを選択する上で重要な要素となりえるでしょう。

また、もう1つ特徴として、情報の書き換え、追記ができるということも挙げられます。

製品の使用状況やメンテナンス記録などをRFタグに追記して運用することで、オフラインでも製品の市場状態を確認することが可能になります。このことはサーキュラーエコノミーを実現する上で有効な手段になり得る可能性を示唆しているといえるでしょう。

さらに、3つ目の特徴として、まとめて遠距離から読取ることができる、という特徴も欠かすことができません。例えば、リコーの場合、使用済みのトナーボトルは再使用されますが、顧客から回収してきた使用済みのトナーボトルとそれを入れた箱が同じであるとは限りません。

再使用する際には箱から中身を出してトナーボトルの型式・色を確認した後に再使用する必要があります。RFタグをトナーボトルに貼付すると箱を開けることなく分別することができるようになるので分別工程の自動化を実現することが可能となり、効率的に再使用を実現することができます。

サーキュラーエコノミーを目指すにあたり

前述したとおり、サーキュラーエコノミーを意識したモノづくりは今後、すべての企業において必ずやらなければならないことになるでしょう。

実現のためのハードルとして製造工程の再生資源の導入や回収システムの設置、サプライチェーンの構築において多くの投資資金が発生します。品質面においてもエコデザインや素材の変更、再使用部品の活用など品質面での課題も多く発生します。その中で自動認識技術は、うまく活用することにより運用資金の削減や品質の維持に役に立てることができる技術であることは間違いありません。

うまく自動認識技術を活用することで企業行動としてサーキュラーエコノミーを無理なく構築し、欧米などの世界的な動きに合わせながら環境問題に取り組んでいくことが求められます。

リコーのRFIDのご紹介

リコーではRFIDを活用して生産現場の様々な課題解決を支援する「RFIDソリューション」を提供しています。リコーRFID ソリューションでは、自動認識技術「RFID」を利用し、業務の見える化・作業効率アップ・デジタルトランスフォーメーションにより、さらなる生産性向上に貢献します。RFID の導入は300事業所を超える現場に導入実績があるリコーにお任せください。

RFIDについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご参考ください。

RFIDとは何か?その仕組みと活用例を紹介

RFIDゲートとは?導入のメリットやデメリット・注意点を解説

在庫管理にRFIDを導入するメリット・デメリット|製造業の事例も紹介

まとめ

サーキュラーエコノミーの実現は、環境問題への対応のみならず、企業の競争力強化にもつながります。その中で、RFID技術は資源循環の可視化・最適化を支援し、製品や部品のリユース・リサイクルをよりスムーズに行うための重要なツールとなります。

RFIDは、個体識別情報の取得・管理を可能にし、汚れや劣化の影響を受けにくく、長期間のデータ活用ができるなどの利点があります。また、情報の書き換え機能を活用することで、製品の使用履歴やメンテナンス情報を蓄積し、より精度の高いリユース・リサイクルの実施が可能になります。