物流や小売業、製造業など多くの産業で革命的な可能性を秘めているRFID技術。バーコードに代わる次世代の識別技術として期待されながらも、その普及は当初の予想を大きく下回っているのが現状です。

本記事では、RFID技術が思うように普及しない背景にある技術的課題、コスト問題、プライバシー懸念などの問題点を詳しく解説します。また導入失敗例を分析し、RFID導入を検討する企業が陥りがちな落とし穴についても考察していきます。

RFIDの普及率

RFIDの普及率は業界によって異なります。2021年時点で国内出荷量約25.6億個と比較的高い普及を見せており、中でもアパレル業界では大手企業が積極的に導入しています。

日本のコンビニ業界では「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」を掲げ、2025年までに全商品へのRFID適用を目指していますが、コスト面の課題から普及が遅れているのが現状です。物流・製造業では在庫管理やトレーサビリティ向上のために一定の導入が進んでいるものの、中小企業や食品業界では高コストが障壁となり普及が進みにくい状況です。

全体的には、特定業界で普及は進みつつあるものの、バーコードに依存している状況が続いており、タグ価格の低下や技術革新が進めば今後さらに普及する可能性があります。

RFIDはなぜ普及しない?導入における問題点

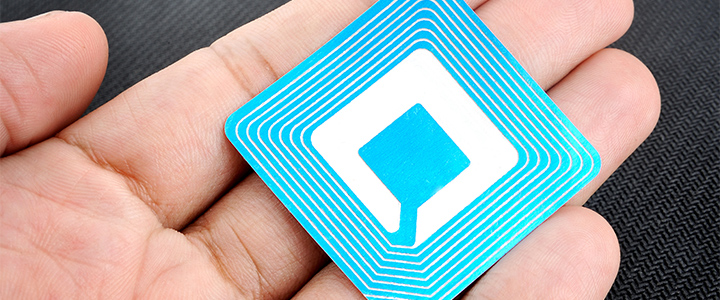

RFIDは、電波を用いてICタグの情報を非接触で読み書きする自動認識技術ですが、その普及はまだ限定的です。普及が進まない背景には、いくつかの要因が考えられます。

RFIDの導入にコストがかかる

RFIDが普及しない主な理由として、導入コストの高さが挙げられます。RFIDタグ自体の価格は近年低下傾向にあるものの、数百万から数千万単位で導入する企業にとっては依然として大きな負担となっています。さらに、RFIDシステムの導入にはタグだけでなく、読み取り用のリーダー機器、データを処理・管理するためのソフトウェアなど、複数の設備投資が必要です。

これらの初期投資コストが特に中小企業にとって高いハードルとなり、バーコードなど既存の識別技術からの移行を躊躇させる要因となっています。結果として、コスト対効果が明確に見えない限り、多くの企業がRFID導入に慎重になっているのが現状です。

なお、RFIDの費用については以下記事でも触れているので参考にしてみてください。

関連記事:【最新】RFIDタグの価格相場はいくら?導入費用や価格推移、選び方について解説

現行システムとの連携が容易ではない

RFIDが普及しない重要な要因の一つに、既存システムとの統合における課題があります。多くの企業ではすでにバーコードを基盤とした物流・在庫管理システムが構築されており、RFIDへの移行には現行システムの大幅な改修や新規システム開発が必要となります。

この連携作業には多大な時間と人的リソース、そして高額な投資が求められます。さらに、RFIDの性能を最大限に発揮するためには、電波干渉を防ぐための施設改修、読取装置の最適配置、ネットワーク環境の整備など、物理的な環境整備も欠かせません。

これらの初期投資と移行期間中の二重運用コストは、特に中小企業にとって大きな負担となり、結果としてRFID導入の障壁となっているのです。

環境によって精度が左右されやすい

RFIDが普及しない主要な理由の一つが、環境要因による読取精度の不安定さです。特に金属や水分を含む製品や環境では電波が反射・吸収され、読取性能が著しく低下します。

また、多数のRFIDタグが密集している場合、タグ同士の電波干渉によりデータの取得が困難になることがあります。さらに、高温・低温環境や電磁波が多い工場内などの特定環境下では読取精度が安定せず、バーコードなど従来技術と比較して信頼性に課題が生じやすいです。

こうした環境依存の技術的制約は、特に厳格な在庫管理が求められる業界において導入の大きな障壁となっており、システム設計時に追加的な対策や代替手段の検討が必要になっています。

効果測定が難しい

RFIDが普及しない理由の一つには、効果測定の難しさも挙げられます。RFID導入による在庫精度向上や業務効率化といった具体的な改善効果を数値化して評価することが困難なため、投資対効果の明確な算出ができません。

この投資回収の見通しの不明確さは、特に中小企業において障壁となっています。導入コストは明確に把握できる一方で、得られるメリットを定量的に示せないことで、経営陣は意思決定を躊躇せざるを得ません。

「目に見えない効果」に対して数千万円規模の投資判断を行うことの難しさが、RFIDの普及を妨げる根本的な要因となっているのです。

RFID導入の失敗例

RFIDの導入は、効率化やコスト削減に繋がる一方で、失敗事例も存在します。導入を検討する際には、これらの事例を参考に、慎重な計画と準備が重要です。

事前調査が不足していた

RFID導入の失敗例として、事前の調査不足が問題となるケースが少なくありません。特に、自社の業務環境や施設構造がRFID技術に適合するかどうかの検証が不十分なまま導入を進めてしまうと、金属や液体による電波干渉で読取精度が低下したり、タグの貼付位置によって認識率が大きく変わったりといった問題に直面します。

また、既存システムとの連携に必要な調整コストを見誤り、当初予算を大幅に超過するケースも散見されます。導入前のテスト環境と実環境のギャップを把握できていないため、本番稼働後にトラブルが続出し、結果的に投資の無駄遣いとなってしまう事例が報告されています。

システム設計に不備があった

RFIDの導入失敗例として、システム設計における不備の問題も挙げられます。具体的には、既存の在庫管理システムとRFIDシステムの連携が不十分なまま導入を進めたため、データの一貫性が損なわれ二重管理が発生した例です。

また、現場のワークフローを適切に分析しないまま導入したことで、かえって業務が複雑化し、従業員の抵抗感を招いた例も見られます。こうした総合的なシステム設計の不備により、高額な投資を行ったにもかかわらず期待した効果を得られないという失敗につながっています。

運用・管理体制に不備があった

RFID導入の失敗例として、運用・管理体制の不備があります。例えば、RFIDシステムの導入時に技術面やハードウェアの選定に注力する一方、運用プロセスの再設計や担当者教育が不十分なまま稼働させてしまうケースです。

特に現場レベルでの責任所在が不明確なまま導入されると、タグ付け漏れや読み取りエラー発生時の対応が後手に回り、データの正確性が損なわれます。また、導入後のデータ分析やシステム改善を行う継続的な管理体制が構築されないことで、初期投資が無駄になるだけでなく、むしろ業務の混乱を招く結果となっています。

RFIDの活用事例については以下記事でも紹介しているので、あわせてご覧ください。

関連記事:製造業におけるRFIDの活用事例|普及しない理由や失敗例も紹介

RFIDの今後の展望

RFID技術は、今後も様々な分野での応用が期待されており、その展望は非常に明るいと言えます。以下に、RFIDの今後の展望について説明します。

技術革新による高性能化・低価格化の実現

RFID技術は、今後さらなる進化を遂げると予想されています。半導体製造技術の進歩により、RFIDタグの小型化と同時に読み取り精度や通信距離の向上といった高性能化が進むでしょう。また、製造工程の効率化と量産効果によってタグ単価の大幅な低下が見込まれ、これまでコスト面で導入を躊躇していた中小企業や低価格商品への適用も現実的になります。

さらに注目すべきは、温度や湿度、衝撃を検知できるセンサー搭載型タグの普及です。これにより単なる個体識別だけでなく、医薬品や生鮮食品の品質管理、工業製品の使用状況監視など、RFIDの活用領域は大きく拡大し、サプライチェーン全体のデジタル変革を加速させる原動力となるでしょう。

IoTとの連携による高度な活用

RFIDの将来展望において、IoTとの連携による高度な活用が期待されています。RFIDセンサーから収集されたデータをIoTプラットフォームと統合することで、サプライチェーン全体のリアルタイム可視化が実現します。

例えば、製造現場から小売店頭までの商品の動きを一元管理し、需要予測の精度向上につなげることが可能です。さらに、AIとの連携により、RFID収集データの分析が高度化します。AIがRFIDデータから消費傾向やパターンを学習し、最適な在庫配置や発注タイミングを自動提案するシステムの構築も進んでいます。

このようなRFIDとIoT、AIの融合は、単なる個品管理を超えた次世代のスマートサプライチェーンを実現する重要な鍵となるでしょう。

標準化・規制緩和の推進

RFIDの今後の展望において、標準化と規制緩和は普及加速の鍵です。国際標準化の進展により、これまで国や地域ごとに異なっていた周波数帯や通信プロトコルの統一が進みつつあり、グローバルサプライチェーンでの相互運用性が向上しています。これにより複数国をまたぐ物流においても一貫したRFID管理が実現可能になりつつあります。

また、多くの国で進められている電波規制の緩和により、より強力な電波を使用できるようになり、読み取り距離や精度が向上。特に日本では従来の制限が緩和されつつあり、欧米並みの性能を発揮できる環境が整いつつあることで、実用性の高いRFIDシステムの構築が可能になってきています。

多分野への活用拡大

RFIDの展望は多分野での活用拡大が期待されています。小売分野では棚卸作業の大幅削減とレジ待ち時間短縮による顧客体験向上が進み、特にアパレルからスーパーマーケットへと普及が広がるでしょう。

物流分野ではサプライチェーン全体の可視化が実現し、商品追跡の精度向上と輸送効率の最適化により環境負荷低減も期待されます。医療分野では医薬品・医療機器の追跡管理強化により患者安全性が向上し、偽造医薬品対策にも貢献します。製造分野では部品・製品の個体管理によるトレーサビリティ確保が進み、品質保証の強化とリコール対応の迅速化が可能になります。

これらの分野を横断した統合的なRFID活用が、今後のデジタルトランスフォーメーションを加速させる原動力となるでしょう。

リコーのRFIDのご紹介

リコーではRFIDを活用して生産現場の様々な課題解決を支援する「RFIDソリューション」を提供しています。リコーRFID ソリューションでは、自動認識技術「RFID」を利用し、業務の見える化・作業効率アップ・デジタルトランスフォーメーションにより、さらなる生産性向上に貢献します。RFID の導入は300事業所を超える現場に導入実績があるリコーにお任せください。

RFIDについてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もご参考ください。

RFIDとは何か?その仕組みと活用例を紹介

RFIDゲートとは?導入のメリットやデメリット・注意点を解説

在庫管理にRFIDを導入するメリット・デメリット|製造業の事例も紹介

まとめ

バーコードに代わる次世代識別技術として期待されるRFIDですが、コスト面、既存システムとの連携、環境による読取精度の変動、効果測定の難しさなど、普及を妨げる課題が存在します。これらの問題点を十分に理解し、事前調査の徹底、適切なシステム設計、運用・管理体制の構築を行うことが導入成功の鍵となります。

一方で技術革新による高性能化・低価格化、IoTとの連携、国際標準化の進展により、RFIDの可能性は今後さらに広がっていくでしょう。小売、物流、医療、製造など多分野での活用拡大が進み、サプライチェーン全体のデジタル変革を牽引する技術として、RFIDの重要性は一層高まっていくと考えられます。